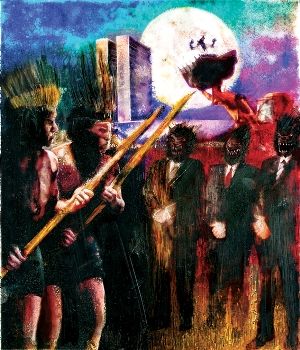

Lobisomens de Brasília

Korubo gosta de construir casas em cima das árvores. Apurando a vista é possível identificar algumas delas escondidas entre os galhos retorcidos que se espalham pelo horizonte do cerrado. Uma ou duas ripas de madeira, presas com cordas ou pregos, servem de cama, e um pedaço de plástico eventualmente faz as vezes de teto. No […]

Por Tadeu Breda

Korubo gosta de construir casas em cima das árvores. Apurando a vista é possível identificar algumas delas escondidas entre os galhos retorcidos que se espalham pelo horizonte do cerrado. Uma ou duas ripas de madeira, presas com cordas ou pregos, servem de cama, e um pedaço de plástico eventualmente faz as vezes de teto. No alto, ele encontra refúgio seguro contra as surpresas da madrugada.

Ultimamente, no entanto, as noites não têm sido das mais tranquilas. A altura o protege dos animais que perambulam pela escuridão, mas na verdade não são os bichos da mata que o deixam de orelha em pé. “Fico acordado até tarde para afugentar o lobisomem”, diz .

A mesma fogueira que cozinha nosso jantar também ilumina seu rosto. Korubo é um índio de cabelos ralos e longos, corpulento apesar da baixa estatura. A mistura de português com espanhol que sai de sua boca é fruto dos anos que viveu na Amazônia, em uma região da floresta que não enxerga fronteiras entre o Brasil e o Peru. Nosso encontro, porém, se dá no Planalto Central, em noite de lua cheia. O céu está forrado de estrelas e o olhar de Korubo deixa transparecer que, pelo menos nestas paragens, a aparição da criatura que é lobo e homem ao mesmo tempo, não está condicionada aos caprichos do calendário lunar.

O que perturba o sono de Korubo e dos demais índios que vivem na Terra Indígena do Bananal, localizada dentro do perímetro urbano de Brasília, é o avanço das obras que pretendem erguer exatamente ali, ao preço de R$ 8 mil o metro quadrado, o bairro mais moderno e ecologicamente correto que a capital da República jamais viu em 50 anos de história.

O medo de Korubo tem suas raízes em 1987. Foi nessa época que o urbanista Lúcio Costa, já octogenário, viajou a Brasília a convite do governo Aparecido de Oliveira e redigiu algumas observações sobre o crescimento da capital. O Distrito Federal estava prestes a completar três décadas de existência, e Costa achou pertinente opinar sobre os rumos da cidade modernista que havia projetado em parceria com Oscar Niemeyer. Assim nasceu um documento intitulado Brasília Revisitada.

Entre muitas sugestões pensadas no sentido de não descaracterizar o projeto original, Lúcio Costa escreveu que o Plano Piloto, se necessário fosse, poderia expandir o alcance de seu concreto em direção a dois bairros ainda inexistentes. A eles deu o nome de Oeste Sul e Oeste Norte. O urbanista não deixou nenhum desenho que ilustrasse suas derradeiras ideias, mas, segundo seus escritos, as novas aglomerações residenciais deveriam se localizar em áreas contíguas às Asas Sul e Norte, como se fossem os elevadores – aquelas asinhas traseiras – do avião que se traveste de cidade quando se contempla Brasília do alto. Para os novos setores, Lúcio Costa previu quadras com edifícios de três pavimentos e superquadras com prédios de seis andares, deixando bem claro que a expansão urbana do Plano Piloto deveria “responder à demanda habitacional popular” e também à classe média.

Brasília Revisitada traz ainda uma série de anotações que jamais encontrariam cabida no cotidiano da cidade. O desejo de Lúcio Costa era ver uma capital sem engarrafamentos e com um sistema público de transportes eficiente e moderno, mas basta ir a Brasília para perceber que a quantidade de veículos – aproximadamente um para cada dois habitantes – inviabiliza a fluidez do tráfego na hora do rush. Os ônibus em geral são antigos e transportam pouco mais de 14 milhões de passageiros ao mês. A orla do Lago Paranoá, que o urbanista idealizou para ser de livre acesso a todos, está tomada por condomínios de luxo e outras edificações irregulares que privatizaram boa parte da praia dos brasilienses. A intenção de promover um crescimento ordenado das chamadas cidades-satélites também se veria frustrada, assim como a noção de que Brasília não deveria nunca se transformar em uma grande metrópole, como é atualmente, com 2,6 milhões de habitantes.

Muito daquilo que Lúcio Costa pensou para aprimorar o funcionamento da capital não foi levado em consideração por nenhum dos sucessivos governos que em meio século passaram pelo Palácio do Buriti. O urbanista foi especialmente ignorado nas recomendações de cunho social e coletivista que contemplavam a qualidade de vida da maior parcela da população, que hoje se concentra em cidades carentes dos serviços mais básicos, distantes dos postos de trabalho, com baixos índices de desenvolvimento humano e altas taxas de criminalidade. Cerca de 80% dos brasilienses vivem fora do Plano Piloto, justamente onde estão 70% dos empregos.

O Estado não foi omisso, porém, na hora de construir o bairro Oeste Sul. Rebatizado como Sudoeste, o conjunto imobiliário brotaria da lama durante a gestão de Joaquim Roriz, que viabilizou no local previsto por Lúcio Costa a construção de um setor residencial e um parque. Roriz, assim como outros governadores do Distrito Federal que vieram depois, também tentaria materializar o setor Oeste Norte, mas o bairro, agora chamado Noroeste, não deixaria o mundo das ideias até que José Roberto Arruda assumisse o governo em 2006, tendo como vice o megaempreendedor imobiliário Paulo Octavio, um dos homens mais ricos da cidade, casado com a neta de Juscelino Kubitschek e autointitulado “herdeiro político” do fundador de Brasília.

Em janeiro de 2007, Arruda passou à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) a missão de implementar de uma vez por todas o bairro que faltava para concluir o Plano Piloto. Junto com a nova área, seguindo os moldes do Sudoeste, estava prevista a construção de um novo parque. O projeto já vinha sendo delineado desde o governo Cristovam Buarque (1995- 1999) e aguardava apenas a vontade política do Executivo para se concretizar. Agora já não faltava nada.

O noroeste pretende ser o primeiro bairro ecologicamente correto do Brasil. Foi projetado para oferecer moradias de alto padrão para cerca de 40 mil pessoas, em 20 quadras residenciais e 24 quadras comerciais. Deve ocupar com edificações 313 dos 821 hectares de área total – o resto será preenchido com muito verde. Uma série de tecnologias inovadoras deverá ser adotada para reduzir os impactos ambientais, como o aproveitamento máximo da energia solar, e a utilização da água das chuvas para regar os jardins e abastecer os lagos artificiais do Parque Burle Marx, contíguo às residências.

Em matéria de resíduos domésticos, é previsto no projeto um sistema de coleta por sucção a vácuo que promete desaparecer com os caminhões de lixo e reduzir a zero a quantidade de detritos nas vias públicas. O bairro também terá uma rede de ciclovias e faixas exclusivas ao transporte coletivo para, quem sabe, reduzir a dependência do veículo particular.

“O Plano Piloto foi projetado para abrigar 500 mil habitantes. Hoje abriga tão-somente 220 mil. Há vazios urbanos imensos aqui dentro”, explica Cássio Taniguchi, mentor intelectual do projeto. “Temos que adensar, mas não de qualquer jeito. A ocupação deve ser bem definida, bem estruturada e controlada. É disso que se trata o Noroeste.”

As previsões da Terracap apontam para a geração de 30 mil empregos diretos assim que for acionada a cadeia produtiva que viabilizará o novo bairro. Como se trata no papel do maior e mais moderno empreendimento imobiliário do Brasil, o Noroeste irá necessitar dos serviços de profissionais tão díspares quanto engenheiros ambientais e operários da construção civil. Apenas a venda das projeções do setor residencial deve arrecadar R$ 3 bilhões aos cofres públicos. Outras estimativas dão conta de que ali está em gestação uma massa financeira de até R$ 11 bilhões em serviços imobiliários.

“Se a gente comparar como foi o modelo de expansão do Distrito Federal, cujo histórico é de ocupação irregular, o Noroeste saiu muito à frente”, explica Hugo Américo, superintendente substituto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). “O bairro ainda está sendo implantado, mas já passou por uma análise prévia muito grande para tentar mitigar ao máximo os impactos ambientais. Se tudo for feito nas condicionantes colocadas, o Noroeste com certeza será dos bairros mais ecológicos do Brasil.”

Com todas as licenças ambientais outorgadas e algumas pendências jurídicas aprovadas, em dezembro de 2008 a Terracap conseguiu registrar em cartório a joia de sua coroa imobiliária. Um mês depois o governo do Distrito Federal lançou a pedra fundamental do novo setor e, sempre correndo contra o relógio, começou a trabalhar na licitação que venderia as projeções do Noroeste. Os primeiros 55 lotes foram arrematados no dia 29 de janeiro de 2009. Em apenas duas horas a Terracap faturou R$ 537 milhões, mais do que nos quatro anos do governo anterior.

Foi então que o lobisomem começou a visitar com mais frequência a Terra Indígena do Bananal, obrigando Korubo a trocar suas noites de sono no alto das árvores pela vigília madrugada adentro.

É verão e chove bastante no Distrito Federal. São pés d’água esparsos. Enquanto a chuva cai inclemente sobre uma parte da paisagem, o sol ilumina outra logo adiante. Com cabelos longos e grisalhos, colares no pescoço e short vermelho, o pajé Santxiê Tapuya, uma das lideranças da Terra Indígena do Bananal, conversa comigo debaixo de um abacateiro. Estou sentado em uma cadeira de plástico; ele, numa tora de madeira, sem camisa e pitando sem parar um cachimbo com fumo de corda, que intercala com pequenas cusparadas e goles de café. O chão vermelho é de terra batida.

O homem que capitaneia a resistência indígena no Bananal contra as ambições imobiliárias do governo

brasiliense tem 53 anos e nasceu em uma aldeia que rodeia a cidade de Águas Belas, no sertão pernambucano. Santxiê é filho da etnia fulni-ô e faz questão de preservar as tradições do único povo ancestral do Nordeste que conseguiu manter vivo e ativo seu idioma. Apesar de todos no Bananal falarem e compreenderem o português, o pajé se comunica com os seus no verbo suave e ritmado do yathê, que significa “nossa fala”.

Os primeiros fulni-ô a se estabelecerem no Planalto Central durante o século 20, assim como muitos outros brasileiros, vieram a Brasília dispostos a moldar, com muito concreto e suor, os edifícios de arquitetura arrojada desenhados por Oscar Niemeyer. Nos idos de 1958, o Planalto Central era o eldorado para homens e mulheres pobres que buscavam uma oportunidade para mudar de vida. Mais tarde ficariam conhecidos como “candangos”, e perderiam rapidamente o título de heróis nacionais para se transformarem em problema social quando resolveram permanecer em Brasília em vez de retornarem para suas casas.

Entre os que vieram, trabalharam e ficaram, estavam os fulni-ô José Ribeiro, Elói Lúcio, José Carlos Veríssimo e Antônio Inácio Severo. Este último ficaria conhecido no canteiro de obras como Índio Juscelino. Entre os indígenas com quem assentava tijolos, porém, Antônio era chamado de Cacique Zumba. São três maneiras de chamar a mesma pessoa, a quem Santxiê, pelo grau de parentesco, também se refere como tio.

Uma das características mais importantes da cultura fulni-ô é a prática do Ouricuri, espécie de ritual sagrado que acontece tradicionalmente uma vez ao ano. Conforme o mês de agosto vai chegando ao fim, os indígenas se preparam para um período de dois meses de isolamento. Apenas autênticos filhos da aldeia alfabetizados no yathê podem participar dos festejos. Quem não é fulni-ô ou não fala o idioma está fora. Por isso, pouca coisa se sabe sobre os detalhes do ritual. O antropólogo mexicano Jorge Hernández Díaz estudou os costumes indígenas de Águas Belas na década de 1980 e, no atlas Povos Indígenas do Brasil, publicado pelo Instituto Socioambiental, dá alguns indícios de como os fulni-ô se comportam durante os meses sagrados. Dentro do Ouricuri, a tradição impede o consumo de bebidas alcoólicas, e não se toca nem se escuta outro tipo de música que não as canções próprias da cerimônia. A abstinência sexual é praticada em alguns momentos e, em outros, os índios se sentam para discutir os problemas da tribo e nomear lideranças.

Seja como for, foi procurando um espaço para praticar rituais sagrados que exigem isolamento que o Índio Juscelino e os demais fulni-ô teriam encontrado, dentro de Brasília, uma área de mata afastada tanto dos canteiros de obra como das vilas operárias.

O antropólogo Rodrigo Nacif fala da existência de muitos relatos que atestam a história do Cacique Zumba contada por Santxiê. Um deles partiu da boca do arquiteto brasiliense Carlos Guimarães, que supervisionou as obras durante a construção da capital. “Ele confirmou que os trabalhadores comentavam sobre o hábito dos índios de se ausentarem para praticar seus rituais em algum lugar do cerrado”, afirma Nacif.

Santxiê não tem a menor dúvida de que o local encontrado pelo Índio Juscelino e outros parentes de Águas Belas para praticar sua espiritualidade dentro do Distrito Federal é o mesmo onde ele agora vive. Por isso resolveu mudar o nome do lugar, de Terra Indígena do Bananal para Terra Indígena Santuário dos Pajés. “Eles já sabiam que se tratava de uma terra sagrada”, diz, comentando que muito perto dali existem cemitérios ancestrais e outros indícios de ocupação imemorial.

Santxiê atesta que o avanço dos bandeirantes pelo interior do Brasil, assassinando e expulsando os índios das regiões mais próximas da costa atlântica, fez com que uma infinidade de povos nativos se instalassem no Planalto Central. Rabiscando o chão com um graveto, o pajé argumenta ainda que a região era cruzada por uma rota tradicional de migração indígena. Tudo isso, segundo ele, estaria relacionado direta ou indiretamente ao povo do qual descende – os fulni-ô, os últimos tapuias.

Com um projeto bilionário nas mãos, a Terracap e o governo do Distrito Federal têm sua própria versão sobre a presença dos índios no Bananal. E o raciocínio oficial é simples: toda a extensão do Noroeste pertence legalmente à Terracap. É o que dizem as escrituras e os registros em cartório. Como a Terracap está ligada à administração distrital, é plausível argumentar que o Santuário dos Pajés está localizado numa propriedade do Estado. Logo, na visão da Companhia Imobiliária de Brasília, os indígenas que vivem ali são invasores de terras públicas. “Sem lugar para morar, eles acabaram ocupando a área onde atualmente se encontram. Para todos os brasilienses foi uma grande surpresa saber que em Brasília havia tribos e que esses índios viviam embrenhados no Noroeste”, diz Pelágio Gondim, assessor de imprensa da companhia.

Aqui começa uma verdadeira batalha ideológica travada pelo governo em conluio com o maior diário do Distrito Federal, o Correio Braziliense, com o objetivo de conquistar o coração e a mente da opinião pública contra a permanência dos indígenas no Bananal e a favor da construção do Noroeste.

Além de Santxiê, Korubo e os cerca de dez índios que vivem e resistem no Santuário dos Pajés, há um outro agrupamento no local. A população varia conforme a época do ano, as visitas à terra natal e os imperativos espirituais, mas é Ivanice Tononé, da etnia kariri-xokó, quem responde pelos demais indígenas que habitam o Bananal. As circunstâncias que a levaram a Brasília são um pouco diferentes das que trouxeram Santxiê.

O pajé chegou em meados da década de 1970, com a intenção de se juntar aos familiares que já residiam na área. A região de Águas Belas, terra originária dos fulni-ô, se localiza na porção pernambucana do chamado Polígono das Secas, um território hostil sujeito a períodos críticos de estiagem que abrange oito estados do semiárido nordestino e frequentemente ganha o noticiário de tragédias brasileiras por casos de desnutrição e falta d’água. Santxiê veio para o Planalto Central, ele diz, fugido da pobreza e de condições de trabalho indignas.

“Teve uma fome muito grande lá, uma miséria, uma epidemia de cólera”, lembra.

Já Ivanice chegou à capital em busca de atendimento médico e acabou ficando. É originária do município alagoano de Porto Real do Colégio, localizado às margens do rio São Francisco, na divisa com Sergipe. É lá que vivem os cerca de 1,7 mil remanescentes da etniakariri-xokó, que perderam sua língua nativa devido ao contato com o colonizador. Foi Santxiê quem ajudou Ivanice nos primeiros meses de Brasília, quando ela ainda não tinha onde ficar. Isso foi em 1986. “Depois eu fiz as casas, as ocas e criei meus filhos. Trouxe minha família pra cá e fiquei morando com meu povo. O tempo foi passando e ninguém nem sabia que a gente morava aqui”, explica. Ivanice conta que com ela vivem oito famílias, a maioria indígena, mas nem todas. “Tem índio que é casado com branca e branco que é casado com índia. É gente branca que atrapalha a nossa história, porque fica metendo a colher onde não é chamada.”

Talvez tenha sido o que Ivanice Tononé chama de “influência branca” o que a tenha afastado de Santxiê. Ao longo do tempo, tanto os fulni-ô como os karirixokó residentes no Bananal utilizaram o Santuário dos Pajés como espaço para realizar danças e rituais sagrados, conjunta ou isoladamente. No entanto, a pressão da Terracap pela desapropriação da área acabou dividindo a comunidade. Em 2007, quando as movimentações em torno do Setor Noroeste ganharam corpo e a construção do novo bairro parecia iminente, houve um racha entre os índios que não queriam sair em hipótese alguma e os que aceitavam ser removidos mediante o atendimento de algumas exigências.

Ao ser colocado contra a parede, Santxiê bateu o pé e quis ficar. Era a única alternativa para defender uma área que considera sagrada. Mas Tononé, orientada por um advogado particular, se dispôs a sair em troca de uma indenização: a kariri-xokó procuraria outro lugar para morar caso a Terracap pagasse 10% do valor que estava sendo negociado pelo Bananal no mercado imobiliário. Como na época a propriedade era avaliada em R$ 740 milhões, o grupo liderado por Ivanice exigiu uma quantia de R$ 74 milhões para entrar num acordo.

A Terracap não apenas recusou a proposta como utilizou a atitude de Ivanice para manipular as informações sobre a resistência indígena e arremeter contra a comunidade do Bananal. Ivanice Tononé certamente não tinha noção da campanha midiática que seu pedido de compensação financeira desencadearia. Santxiê talvez tivesse, e por isso resolveu se afastar da ex-companheira, refugiando-se no Santuário dos Pajés com seus parentes mais próximos e adotando uma postura pautada pela defesa intransigente da cultura indígena e dos modos tradicionais de vida. “O papel do Santuário no Bananal é revitalizar”, define o fulniô. “É uma ocupação permanente, com hábito, costume e tradição viva, agregando o saber dos outros povos e transmitindo conhecimento ancestral.”

Na entrada do Santuário dos Pajés é possível ver flamulando as bandeiras azul-claras da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), entidades cujos estatutos reconhecem o direito consagrado dos povos indígenas a territórios que ocupam de maneira tradicional. A casa de Santxiê está repleta de recortes que transcrevem trechos da Lei Federal 6.001/73, cujo texto garante aos índios a propriedade plena de áreas inferiores a 50 hectares das quais fazem uso tradicional há mais de dez anos consecutivos. É exatamente o caso do Santuário. Placas de advertência na estrada que liga a cidade à terra indígena também fazem referência ao artigo 231 da Constituição. Entre seus muitos parágrafos, há o que diz: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens“.

Santxiê e seus parentes do Santuário dos Pajés se aferram à legislação e aos direitos constitucionais para lutar contra o grande capital especulador personificado pela Terracap. Talvez por isso jamais tenham sido entrevistados pelos veículos de comunicação de massa que vêm publicando notícias sobre o impasse no Setor Noroeste.

O caso do Correio Braziliense ilustra muito bem a questão. O jornalista Alan Schvarsberg apresentou à Universidade de Brasília (UnB) um levantamento da cobertura realizada sobre a construção do novo bairro entre março de 2008 e março de 2009. Nesse período foram publicadas 38 matérias relativas ao tema no caderno Cidades. Foram ouvidas 18 pessoas, mas, apesar de a questão indígena ter sido mencionada em 31 das 38 reportagens, os índios do Bananal só foram ouvidos em três ocasiões. E apenas dois deles foram consultados: Ivanice e Mareval, justamente os membros do grupo que havia aceitado liberar a área mediante pagamento de uma indenização milionária. O jornal chegou a publicar fotos de Santxiê e do Santuário dos Pajés, mas nem ele nem qualquer outro índio que se recusa a deixar o território jamais foram ouvidos.

Muito menos explicou-se que ali os fulni-ô preservam sua língua e seus conhecimentos tradicionais, e que possuem um templo sagrado denominado Hendjadwália Ehty. O Correio Braziliense também se recusou a citar que os índios do Santuário dos Pajés promovem constantemente o reflorestamento de locais devastados dentro e fora de seu território. Não disse que cultivam ervas medicinais no Herbário Fitoterápico ou que o trabalho com as espécies vegetais do cerrado já rendera a Santxiê o Prêmio de Culturas Indígenas Xicão Xukuru, atribuído pelo Ministério da Cultura em 2007. Tampouco foi mencionado que o local recebe a visita de estudantes e universitários em busca de um contato real com as tradições indígenas, nem que serve de ponto de encontro entre lideranças tribais do Brasil e do exterior que eventualmente passam por Brasília em suas andanças políticas. Principalmente não foi dito que o Santuário dos Pajés é o único espaço existente na capital da República para a prática da cosmovisão indígena segundo os costumes tradicionais dos primeiros habitantes do país.

Coincidência ou não, no mesmo intervalo de tempo em que foram publicadas essas matérias, a seção Cidades do Correio Braziliense trouxe 94 anúncios imobiliários, muitos deles estampados nas mesmas páginas que trouxeram notícias favoráveis à construção do Setor Noroeste e contrárias à presença indígena. Apenas quatro dessas peças publicitárias não traziam o selo da PaulOOctavio, empresa do então vice-governador do Distrito Federal e uma das maiores entusiastas do Noroeste. Segundo Schvarsberg, as propagandas renderam mais de R$ 2 milhões ao Correio Braziliense.

PaulOOctavio é a marca que luze bem grande junto à da construtora Rossi no imenso estande de vendas do Noroeste, um palácio erguido na Asa Norte de Brasília para catapultar a comercialização dos lotes. Já o cidadão Paulo Octavio, dono da empresa que leva seu nome, todo brasiliense sabe quem é. Carinhosa ou ironicamente chamado de PO, é de domínio público que sua fortuna saiu do mercado imobiliário e que seu nome domina o negócio da construção civil na capital do país. Em fevereiro, Paulo Octavio unificou numa só pessoa o poder econômico e político do Distrito Federal ao assumir o governo. PO teve que substituir José Roberto Arruda, detido pela Polícia Federal no episódio conhecido como “mensalão do DEM” e que culminou na renúncia de boa parte do primeiro escalão do governo. Alegando falta de apoio político de seu partido e de seus ex-aliados, Paulo Octavio, poucos dias depois de assumir o Palácio do Buriti, também achou melhor debandar.

Por isso, muita gente acredita que cedo ou tarde os laços entre o escândalo das propinas e o negócio imobiliário – Setor Noroeste incluído – serão desvendados. Além de Paulo Octavio, que tem nítidos interesses no novo bairro, Cássio Taniguchi e Antônio Gomes também pediram demissão após o estouro das denúncias. Eles comandavam, respectivamente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma) e a Terracap. Para engrossar o lamaçal, a votação que aprovou na Câmara Legislativa o Plano Diretor do Ordenamento Territorial (PDOT) pode ter sido influenciada pelo pagamento de propinas. A normativa define onde se pode e onde não se pode construir dentro de Brasília e interessa sobremaneira às empreiteiras que estão investindo pesado no Noroeste e em outros empreendimentos. Por isso, o PODT está sendo alvo de uma investigação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público que pretende esclarecer até que ponto o dinheiro sujo definiu as bases do Plano Diretor. Caso as evidências floresçam, o governo poderá ficar impedido de criar novos setores habitacionais.

“O que nós estamos vivendo aqui é surreal. Se construiu uma realidade fantasiosa e se vendeu essa realidade como se fosse verdadeira para alimentar a destruição de Brasília”, afirma a deputada distrital Érika Kokay, do PT. A fantasia a que ela se refere diz respeito à manipulação que o setor imobiliário faz do déficit habitacional de Brasília. De acordo com um levantamento realizado pelo Ministério das Cidades, a carência de imóveis no Distrito Federal em 2007 estava na casa dos 107 mil domicílios, sendo que a parcela da população que ganha até três salários mínimos mensais responde por 84% do problema. Logo, esperava-se que o governo promovesse empreendimentos que atendessem aos cidadãos mais atingidos pela falta de moradia. No entanto, o novo setor residencial de Brasília está dirigido à elite mais pudente da capital, que, contabiliza um déficit habitacional de somente 3,2%.

Quem é contrário ao noroeste acredita que a construção de um bairro autoproclamado ecológico em cima da única área que resta de cerrado dentro do Plano Piloto, e ainda por cima atropelando direitos indígenas, é a continuação da política de favorecimento que desde sempre dominou a vida pública do Distrito Federal e que desembocou agora, no ano do cinquentenário, com um governador atrás das grades.

É verdade que o empreendimento recebeu do Ibama tanto a licença prévia como a licença de instalação do projeto. No entanto, historicamente a relação de Brasília com a natureza não tem sido das melhores. Desde que foi construída, a capital da República só tem feito devastar o cerrado em benefício da expansão populacional. A destruição se traduz em números. Em 1973, por exemplo, o concreto cobria 122 quilômetros quadrados do Distrito Federal. Trinta anos depois, a urbe praticamente quadruplicaria seu alcance a 439 quilômetros quadrados. A ocupação do território, via de regra desordenada e irregular numa cidade reconhecida pela excelência de seu planejamento urbanístico, causou uma série de problemas estruturais que apenas agora está mostrando sua face.

“Hoje temos uma situação de abastecimento de água muito complicada”, diz Gustavo Souto Maior, presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), autarquia ligada ao governo do Distrito Federal. “Estamos produzindo a mesma quantidade de água que consumimos, e a alternativa futura que teríamos era justamente a barragem de São Bartolomeu, que já não pode ser construída devido à ocupação imobiliária irregular.” Souto Maior explica que a opção que está se concretizando entre as autoridades, a última delas, é o Lago Paranoá.

Por mais ecologicamente correto que seja, e por mais que viabilize a expansão de Brasília dentro de padrões ambientais aceitáveis, o Noroeste irá agravar o problema do abastecimento de água no Distrito Federal porque será construído em cima de uma área de recarga de aquíferos e mananciais que abastecem a bacia do Paranoá. O projeto prevê reduzir os efeitos da impermeabilização do solo no que hoje é uma área de mata nativa, mas o asfaltamento inevitavelmente impedirá a infiltração das chuvas e reduzirá a absorção de água pelos lençóis freáticos que abastecem o lago. Além disso, a pavimentação aumentará o volume das enxurradas, o que, Ibama e Ibram concordam, pode intensificar o processo de assoreamento dos cursos d’água locais.

O primeiro bairro verde do Brasil também será responsável pela derrubada de aproximadamente 150 mil árvores. O desflorestamento está previsto no licenciamento ambiental concedido à Terracap pelo Ibama. Em contrapartida, porém, a Companhia Imobiliária de Brasília terá que replantar 30 mudas para cada tronco decepado. Isso quer dizer que o governo terá que restituir o cerrado com 4,5 milhões de novas plantas, ao custo total de R$ 103 milhões. Essa é a exigência dos organismos ambientais, mas nem todos concordam com as compensações. “Isso é um exagero”, contesta Paulo Zimbres, arquiteto responsável pelo projeto do Noroeste. “Não existe mais espaço pra plantar tantas árvores. As áreas urbanizadas estão crescendo e o banco de árvores a serem plantadas está ficando gigantesco.”

O raciocínio de Paulo Zimbres reflete a linha de ação que tem sido historicamente adotada no Distrito Federal quando a expansão urbana se depara com as barreiras naturais do cerrado. Tanto o meio ambiente como o bem-estar da maioria da população têm permanecido em segundo plano frente aos interesses imobiliários. E a palavra de Lúcio Costa, elevado às alturas como o gênio por trás da construção de Brasília, tem sido invariavelmente utilizada para defender os interesses dessa expansão.

“Em Brasília transformaram o urbanista num mito e deram a ele o poder de deliberar sobre a criação da própria cidade, um poder que não existe em nenhum outro lugar. Mas, claro, a palavra de Lúcio Costa só vira lei quando se adequa aos interesses do mercado imobiliário”, afirma Frederico Flósculo, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB. “O pessoal tira do caderninho de Lúcio Costa apenas as frases que vão servir à especulação. E não se discute. É como se ele fosse um grande xamã urbano.”

Diante de tamanho imbróglio, o Ministério Público, baseado nas leis brasileiras e nos acordos internacionais que defendem o direito das populações indígenas, resolveu agir. Antes de aplicar a legislação, porém, seria necessário obter uma confirmação oficial de que os indígenas residentes no Santuário dos Pajés podem ser legalmente reconhecidos como uma comunidade tradicional. Para tanto, a procuradora Luciana Loureiro acionou a Fundação Nacional do Índio (Funai), cuja direção jamais se pronunciou publicamente sobre o caso. Pelo menos desde 1996 o órgão indigenista vem recebendo pedidos, muitos deles redigidos pelo próprio Santxiê Tapuya, para realizar um estudo antropológico que pudesse comprovar ou não a tradicionalidade da ocupação no Santuário dos Pajés. Alguns levantamentos prévios chegaram a ser realizados, mas nunca houve um relatório conclusivo.

A Procuradoria percebeu, então, que a única maneira de resolver o impasse era obrigar a Funai a se pronunciar sobre a questão. Se Santxiê e os demais índios que habitam o Bananal puderem ser oficialmente legitimados como herdeiros de um povo originário – se for confirmado que ocupam a terra de forma tradicional, segundo os costumes de suas etnias; e se ficar patente o fato de que repassam para as futuras gerações as características principais de sua cultura ancestral, como o idioma, os rituais sagrados e o conhecimento das ervas medicinais – então a Justiça deve reconhecê-los e protegê-los, dando início ao processo de demarcação da terra indígena. É o que diz a lei. Por determinação dos tribunais brasilienses e com pelo menos 20 anos de atraso, a Funai está finalmente realizando as diligências antropológicas no Bananal. O trabalho dos peritos é esclarecer se a demanda dos índios é coletiva ou individual, quem são os indígenas que vivem na área, quando chegaram, a qual etnia pertencem, quais vínculos possuem com o território.

O ano em que Brasília completa 50 anos marca o centenário de nascimento do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), primeiro órgão indigenista do governo federal. Brasília festeja seu cinquentenário em 21 de abril, dois dias depois do Dia do Índio. Em 1997, entre uma data e outra, Galdino Jesus dos Santos, liderança do povo pataxó hã-hã-hãe da Bahia, foi queimado vivo por jovens brasilienses bem nascidos enquanto dormia num ponto de ônibus a poucos metros da sede do órgão que deveria zelar por seu bem-estar.

No santuário dos pajés, santxiê me mostra uma clareira aberta por um trator. A mesma determinação judicial que obrigou a Funai a realizar a diligência antropológica também proibiu a Terracap de trabalhar no terreno reivindicado pelos índios até que haja um posicionamento formal sobre o assunto. O resto da área está liberado para as obras de infraestrutura do novo bairro, e neste exato momento há máquinas desmatando, revirando o cerrado e ilhando os índios nos 50 hectares de preservação que reivindicam como terra sagrada.

Korubo aparece ao longe, conversando com uma pessoa de moto que ninguém ali sabe quem é. Não demora muito, o índio vem a nosso encontro. Traz no rosto certo abatimento. “Acabei de levar um murro na cara”, protesta, enquanto mostra o supercílio inchado. “Eu estava dizendo pra aquele rapaz que aqui é uma área indígena, que não pode ficar entrando, e ele me bateu.” Korubo está nervoso, não sabe quem é ou de onde surgiu seu agressor e quer voltar lá acompanhado para tirar satisfações, mas Santxiê acaba por tranquilizá- lo. “Deixa. Melhor não.” A situação é constrangedora e demonstra que a pressão em cima do Santuário dos Pajés, diferentemente da raiva de Korubo, não vai se dissipar tão logo. Governo, imprensa, tratores e uma vizinhança que se aproveita do abandono do lugar estarão à espreita por tempo indeterminado. Os indígenas, cautelosos, seguirão impedindo suas mulheres e crianças de circular sozinhas fora da reserva. E os apartamentos milionários do Noroeste não deixarão de ser comercializados no ostensivo estande da Asa Norte.

É no vazio criado pela omissão das autoridades brasileiras que os indígenas do Bananal encontram forças para seguir resistindo. E é o silêncio ensurdecedor da Funai – ainda mais que os lobisomens de Brasília – que não deixa Korubo pregar os olhos na noite de aberrações do Planalto Central.