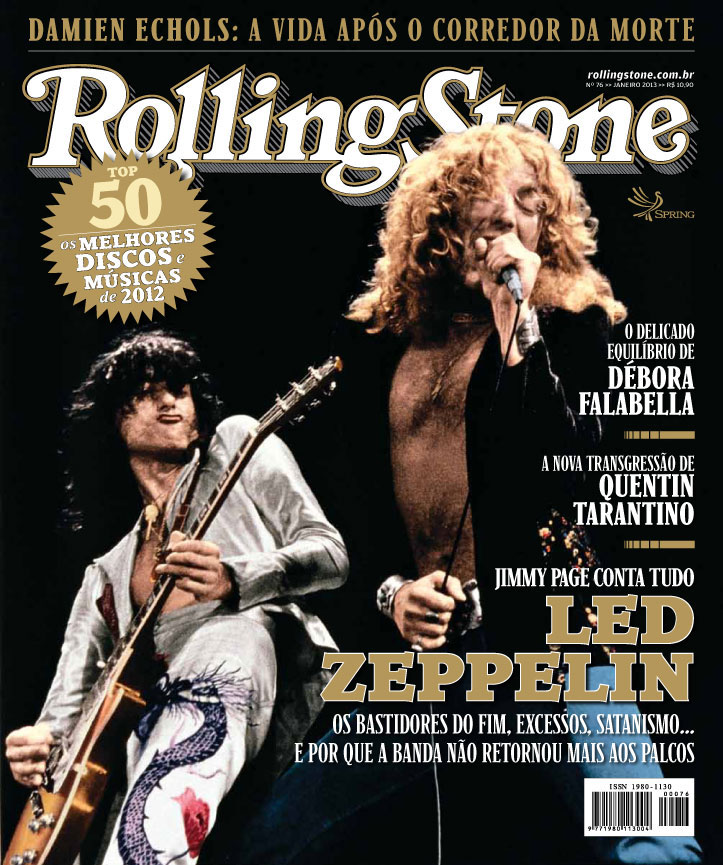

Entrevista RS: Jimmy Page

O líder do Led Zeppelin avalia a trajetória épica da banda com o final repentino e trágico – e a sombra que isso ainda projeta sobre a vida dele

DAVID FRICKE

Ele está parado, calmo e sorridente na calçada, na frente de seu escritório em Londres. Jimmy Page, o guitarrista do Led Zeppelin, está tomando um ar em um intervalo na entrevista mais longa que já deu para a Rolling Stone – mais de oito horas ao longo de dois dias. Page também reflete sobre uma questão que veio à tona várias vezes: o que ele pensa hoje de todo o caos e dos excessos – as drogas, bebidas, os quartos de hotel destruídos e até coisas piores pelas quais o Zeppelin era notório na década de 70. “Alguém estaria interessado em toda a lama se a música não existisse?”, Page diz, sem parar de sorrir, quando menciono a famosa história nunca totalmente comprovada envolvendo uma moça, um peixe e um hotel de beira de estrada em Seattle, em 1969. “Todo o resto era atração paralela. Faz parte da história. Mas não haveria história sem o trabalho que dedicamos às músicas, sem os shows. Sem isso, ninguém iria se incomodar com as outras coisas.”

O guitarrista, hoje com 69 anos, fala algumas semanas antes do lançamento de Celebration Day, filme e álbum sobre o show de reencontro do Led Zeppelin em 2007 em Londres, na Arena O2. A apresentação foi a primeira da banda com duração completa desde 1980, quando o grupo se separou, depois da morte do baterista John Bonham. Na O2, os integrantes sobreviventes – Page, o vocalista Robert Plant e o baixista John Paul Jones – foram acompanhados, com brilhantismo, por Jason, filho de Bonham, na bateria.

Para Page, em diversos aspectos o Zeppelin nunca acabou. Ele deu início ao grupo, no fim do verão de 1968, com uma visão sem precedentes: um novo rock pesado construído a partir de raízes dos anos 50, folk e psicodelia, carregado por riffs de guitarra esmagadores e hipnóticos – e produziu oito clássicos álbuns de estúdio. Desde que terminou, o Zeppelin permanece como uma das maiores bandas de rock de todos os tempos – já venderam 300 milhões de álbuns. Page continua sendo o baluarte reinante da obra da banda, responsável pela supervisão de relançamentos do catálogo e novos lançamentos de arquivo, como o DVD Led Zeppelin (2003). Agora prepara, para 2013, edições de luxo dos álbuns originais. Nelas, Page promete “um monte de emoções sonoras e visuais”.

Na comparação com Plant, dono de uma carreira solo longa e produtiva, Page produziu música nova em arroubos incertos: a trilha sonora de Desejo de Matar 2 (1982); o álbum solo Outrider (1988); além de colaborações ocasionais com Plant, Paul Rodgers (The Firm) e David Coverdale, e com a banda norte-americana Black Crowes. Quando pergunto se ele sente falta do clímax criativo que teve com o Zeppelin na década de 70, Page responde: “Não no nível que as pessoas devem achar”. Ele sente que seu trabalho principal hoje é atuar como guardião do legado do Zeppelin. “Era importante fazer isso”, ele insiste. “E acabou se comprovando como a decisão certa.”

James Patrick Page nasceu no dia 9 de Janeiro de 1944. Filho único, foi criado em Epsom, uma cidadezinha a sudoeste de Londres, e logo se revelou um prodígio da guitarra. Na adolescência, excursionava com o grupo Neil Christian and the Crusaders. Logo, passou a ser o mais novo e mais ocupado músico de estúdio de Londres, tocando em discos de bandas como The Who, The Kinks, Them e Donovan, antes de largar tudo em 1966 para se juntar ao amigo Jeff Beck no Yardbirds, lendária banda que deu origem ao Led Zeppelin. Dois anos depois, no dia seguinte ao Natal de 1968, o Led Zeppelin fez seu primeiro show nos Estados Unidos, em Denver.

Vestido em tons de cinza e preto, com o cabelo branco como a neve, preso para trás em um rabo de cavalo curto, Page fica animado e envolvido quando fala sobre a juventude, o trabalho em estúdio, o Yardbirds e a ascensão veloz do Zeppelin. Ele cita seu livro fotográfico, Jimmy Page by Jimmy Page – fala de seu site, em que compartilha clipes raros de áudio e vídeo de toda a carreira, e no qual agora é possível comprar a trilha sonora lendária do curta Lucifer Rising, que nunca tinha sido lançada. Page tem envolvimento total com a música atual; fala entusiasmado a respeito de shows recentes a que assistiu em Londres e de uma banda norte-americana de blues-rock, a Rival Sons. Ele não faz promessas a respeito de futuras iniciativas solo, mas insiste em dizer que é um músico ativo, que faz projetos: “Ainda toco guitarra. É só que ninguém me vê tocando. Essa é a essência da coisa.”

Page, que tem três filhos com a segunda mulher, Jimena, e mais dois de relacionamentos anteriores, não desvia de perguntas a respeito da vida pessoal ou de assuntos mais obscuros, tais como uso de drogas ou seu interesse bem conhecido pelo filósofo do ocultismo Aleister Crowley. Às vezes, a resposta de Page é simples e decisiva: “Não vou responder”. Com mais frequência, ele desafia o questionamento e desmente fofocas e biografias sensacionalistas do Zeppelin – e então responde, depois de uma longa pausa, durante a qual parece estar resolvendo exatamente o que e o quanto deseja divulgar.

Mesmo nesta entrevista, uma das mais reveladoras que já deu, Page resguarda sua vida, sonhos e intenções da mesma maneira que cuida dos discos e da reputação do Led Zeppelin: com cuidado, sem pedir desculpas e com uma crença de ferro que a resposta para tudo, em última instância, é a música.

Depois do show na Arena O2, os fãs ficaram esperando uma turnê da volta da banda. Mas não aconteceu. Por quê?

Alguns de nós achamos que iríamos continuar, que haveria mais shows em um futuro não muito distante. Foi muito trabalho colocado em um único show. Eu sei que Jason, que estava tocando com o Foreigner, já não estava mais com eles. Mas Robert estava ocupado, trabalhando com Alison Krauss. Então, o que se faz em uma situação assim? Eu trabalhei muito com Jones e Bonham nos ensaios para a O2. Nós estávamos nos conectando bem. O problema é que nenhum de nós cantava. Então, concentramos em nossas forças. Apresentamos um material bom de verdade. Talvez devêssemos ter levado esse material direto para o estúdio.

Quanto tempo vocês três ensaiaram juntos?

Semanas – ao longo de certo tempo. Não fizemos nenhuma gravação profissional. Só usamos um pequeno gravador digital. Achei que ficou bom. Eu não ia abandonar aquilo. Mas daí a fraqueza se fez presente mais uma vez. Foi dito: “Precisamos de um cantor”. Agora, nenhum de nós disse isso. Foi sugerido. É, nós iríamos precisar de um cantor – não necessariamente naquele ponto. A primeira coisa é ter material. Se todos estão se dando bem e tocando bem, por que adicionar um destruidor de política com um cantor? [Pausa] Não vou falar sobre quem realmente apareceu para cantar.

O nome mais mencionado na época foi o de Myles Kennedy. Como isso soou para você?

Soou prematuro. Dava para ver o rumo que estava tomando. Várias pessoas acharam que nós devíamos sair em turnê. Eu achava que nós precisávamos de um bom álbum com credibilidade, não algo que soasse como se estivéssemos tentando tirar vantagem do show da O2.

Steven Tyler nos disse que ele também deu uma passada por lá…

Ele disse que cantou? Bom, então cantou [sorri]. O momento não foi o melhor. Nós tínhamos nos dedicado muito ao show da O2. E nós três estávamos criando coisas. Estava ficando muito bom, promissor de verdade. Mas tinha uma outra coisa acontecendo. [Pausa] E é isso.

Você fica frustrado com a recusa de Plant em fazer mais shows de reencontro da banda? Ele canta músicas do Zeppelin em suas próprias turnês, mas é como se ele não quisesse que o resto de sua vida fosse definido por essa banda. Já você não se incomoda nem um pouco.

Bom, eu não finjo que não aconteceu. Não estou dizendo que ele só está tirando uma folha do livro do Zeppelin. Mas fica claro que o terceiro álbum [Led Zeppelin III, de 1970], em que se dá ênfase ao acústico, passou a ser mais atraente para ele à medida em que tempo foi passando. Foi interessante voltar a me encontrar com Robert para Unledded [performance para a MTV, em 1994]. Eu estava trabalhando com David Coverdale. Nós tínhamos lançado um álbum Coverdale-Page, de 1993]. Estávamos ensaiando para ir para o Japão. E me pediram para ir falar com Robert. Ele se distraía. Era o seguinte: “Vamos ver se Jimmy tem alguma ideia. Ou ele está prestes a entrar na limusine com David Coverdale?” Não. Eu gosto de um desafio. No primeiro dia, nós criamos duas das coisas [novas] naquele projeto. Foi bom nos reconectarmos. Mas talvez tenha deixado outras pessoas aborrecidas. [John Paul Jones não foi convidado a participar do show Unledded nem da turnê que se seguiu]. Mas foi só isso que fizemos – nós nos juntamos.

O que há em Robert Plant, como parceiro, que ainda atrai você?

Qual é a qualidade em mim que o atrai? Talvez não haja nenhuma. Porque nós não estamos trabalhando juntos [risos]. Nós tínhamos empatia. “Babe I’m Gonna Leave You”, por exemplo – eu sabia exatamente como ela iria tomar forma. Eu estabeleci o clima com o violão e aquela parte que parece flamenco. Robert abraçou a ideia, fez um vocal incrível, lamentoso. Quando se está em um grupo, você tenta tirar o que há de melhor em cada integrante. Nós conseguíamos tirar algo bom um do outro.

O Led Zeppelin se separou em 1980, depois da morte de Bonham, depois de beber 40 doses de vodca. Como foi ver a banda que você começou de repente ter lhe sido tirada?

As coisas por que passei na época foram impensáveis. Quer dizer, ele morreu na minha casa, pelo amor de Deus. Como descrever isso? Hoje eu não sei realmente descrever. Sei que foi um inferno. Mas foi igual para todo mundo ao meu redor, para a família dele. Foi difícil para todos.

Você só foi anunciar o fim oficial da banda três meses depois da morte de Bonham. Em algum momento chegou a pensar em substituí-lo?

Você não pode imaginar os telefonemas e as sugestões – não do nosso lado nem de Peter Grant [o empresário], mas de outras pessoas que diziam: “Ah, tal pessoa pode ser boa”. Você respira fundo e pensa: “Mesmo que for tocar com outra pessoa, qual é o ponto de partida?” Mas, se a tragédia tivesse acontecido com qualquer um de nós – eu, Robert ou John [Paul Jones] –, as decisões seriam as mesmas.

O fato de Bonham beber tanto alguma vez afetou sua performance?

Não. A concentração dele era extraordinária. Não estou dizendo que não sabia que ele estava bebendo. Mas as nossas turnês eram longas, muitos shows por semana, e as apresentações duravam três horas. Ele conseguia se virar extraordinariamente bem. Qualquer um daria um gole depois de um show de três horas. Não havia ninguém entre nós que não fizesse isso.

Você bebia muito? Há fotos suas em turnês do Zeppelin com garrafas de Jack Daniel’s.

De acordo com os padrões atuais, eu bebia em excesso – porque hoje ninguém bebe de verdade. Mas as coisas eram como eram. Eu estava me divertindo. Eu queria carregar tudo comigo – este estilo de vida e o aspecto de balada que vinha junto.

Qual foram suas experiências com LSD durante o período psicodélico do Yardbirds?

Foi o mínimo, mais do que o máximo. Eu já tinha ouvido falar de algumas perdas terríveis. Vi quando deram a droga para alguém sem a pessoa saber. Foi suficiente para fazer com que eu recuasse das minhas experiências. Não foi a melhor maneira de ver se dava para fazer música no fim de tudo. Mas tinha outras coisas, como mescalina. Eu precisei experimentar.

Como você caracterizaria seu uso de drogas durante e depois do Zeppelin?

Não houve nenhum período em que eu achasse que tinha ido fundo demais. Avaliando agora, é, eu acharia que sim. Mas ainda estou por aqui. Não quero ser leviano a este respeito, porque perdemos algumas pessoas fantásticas pelo caminho. Mas, não acho que usei mais drogas do que deveria. Não vou mais fazer nenhum comentário a respeito disso.

Você passou a tocar guitarra melhor quando parou?

Não sei. É uma outra persona que toma conta.

De que tipo?

Uma persona sóbria – sóbria mas não particularmente com a cabeça esclarecida. Porque ela continua cheia de ideias maravilhosas, malucas.

É fantástico o fato de os primeiros heróis da guitarra da Grã Bretanha – Eric Clapton, Jeff Beck e você – terem sido criados na mesma época, no mesmo subúrbio londrino, o de Surrey, e terem tocado, em momentos diferentes, na mesma banda, o Yardbirds.

Só fui conhecer Eric mais tarde, quando estava trabalhando como músico de estúdio. A irmã de Jeff estudava arte na faculdade e ouviu falar de um louco que tocava guitarra. O irmão dela também era um louco que tocava guitarra. Ela achava que os dois tinham que se juntar, e tinha razão. Jeff apareceu com uma guitarra feita em casa, e nós tivemos todos os tipos de discussão a respeito do solo em “My Babe”.

Tem alguma ideia do número de discos de que você participou como músico de estúdio em meados da década de 60?

Não. Mas tenho cópias de todas as primeiras coisas que fiz. Mas, depois de um tempo, não valia mais o custo-benefício. Eu era chamado para tocar com bandas ou com outros músicos de estúdio que tentavam recriar aquilo que estava nas paradas, principalmente quando começaram a fazer álbuns no estilo da gravadora Chess. Eu tocava e vivia isso.

Em que medida o tempo gasto no Yardbirds – com Beck, e depois que ele saiu – foi um teste para as ideias que você acabou colocando em prática com o Led Zeppelin? Tem um lado B de 1968 do Yardbirds, “Think About It”, que parece ser sobra de estúdio do primeiro álbum do Zeppelin.

Aquele solo é quase idêntico aos de “Dazed and Confused” e “Communication Breakdown”. É só o jeito que eu tocava – algo feroz, muito rápido mesmo. O que eu fiz no Yardbirds foi trazer algumas das ideias e texturas que eu tinha conseguido fazer nas sessões de estúdio. Uma parte foi bem-sucedida. Outra parte não foi. Nós tínhamos uma música, “Drinking Muddy Water” [de Little Games, de 1967]. Pedi a Stu [Stewart, roadie e pianista dos Rolling Stones] que tocasse conosco. Fizemos um arranjo, produzimos um take completo e [o produtor] Mickie Most disse: “Próximo!”. Stu ficou chocado – os Stones demoravam muito mais do que isso. E prestava-se muita atenção a cada faixa. Aprendi muito como abordar as gravações. Não era uma questão de olhar no relógio, mas sim de investir bem o tempo. Isso fica bem claro quando cheguei ao primeiro álbum do Zeppelin, porque tinha os músicos ideais para isto.

Vamos falar sobre riff s de guitarra.

Eu gosto de falar sobre riffs [risos].

Um dos meus preferidos é “Black Dog”, por ser tão irregular – a maneira como se derrama por cima da bateria. Não deveria funcionar. Mas funciona.

Esse é um que não fui eu quem criei. John Paul Jones veio com esse riff. Não foi fácil tocar. A bateria tinha que tocar em compasso 4/4 durante todo ele. Mas “Black Dog” é mais do que um riff. Temos o chamado e a resposta do vocal e do riff, depois a ponte e outras partes para fazer a música avançar.

A guitarra é o instrumento principal na maior parte das canções do Zeppelin. Mas em “Celebration Day” dá para ouvir a maneira como o baixo toca contramelodias atrás da guitarra. Havia tanta ação, em tanto níveis diferentes, naquelas músicas…

O negócio é o seguinte. Há um riff. O que você vai fazer com ele? É aí que as coisas tomam forma. A abertura de “No Quarter” – aquilo era uma coisa de teclado. Mas, principalmente, a música saía da guitarra. “Heartbreaker” é uma em que John também se envolveu na composição. A abertura é levada pela guitarra, depois o padrão [de baixo] de John se transforma no verso.

O que é necessário para fazer um grande riff do Led Zeppelin?

Ele precisa se hipnótico, porque vai ser tocado incessantemente.

Você faz testes – toca vez após outra – para ter certeza de que ele funciona?

Você simplesmente tem algo que, por instinto, parece certo. E não precisa ser conduzido pela guitarra. Na era do Zeppelin, boa parte da estrutura melódica das músicas era conduzida pelo riff. Mas tinha um outro elemento, mais acústico. “Ten Years Gone” era totalmente diferente, com um elemento de guitarra orquestrado. Isso foi o melhor de ter uma banda com longevidade – as turnês, os álbuns. Nada, teoricamente, deveria estar fora do nosso alcance. Nós deveríamos ser capazes de trazer qualquer coisa para bordo – se tivesse credibilidade, se tivesse pernas.

A introdução dedilhada de “Stairway to Heaven” é um riff – tem aquela hipnose repetitiva. Mas também é muito mais do que um riff . Há muita melodia e muitas camadas ali.

Aquilo foi composto no violão. Eu estava experimentando coisas em casa, trocando um pedaço por outro. Eu tive a ideia dos versos, o link para o solo e a última parte. Foi meio a ideia de algo que fosse crescendo cada vez mais. Eu não tinha nada da letra de Robert, só uma espécie de melodia que se relacionava com as partes de guitarra que eu tinha.

O fantástico em relação a essa construção é como a música termina apenas com a voz de Plant. A banda sai. A última palavra é dele.

A última palavra não foi dele. Originalmente, havia outra parte de guitarra que eu tinha feito para o fim. Era parecida com a abertura, um pouco diferente. Mas eu nunca a inseri. A ideia já estava lá. Eu pensei: “Vamos deixar tudo com o Robert”.

O primeiro álbum foi gravado em 36 horas; Led Zeppelin II foi feito na estrada, enquanto vocês estavam em turnê. Como você, como líder e produtor, conseguiu manter o ímpeto?

O primeiro álbum foi feito de maneira metódica, com eficiência implacável. O segundo… o plano era capturar a energia da banda na estrada. Não houve brincadeira. Eu sabia por instinto o que a música deveria fazer. Eu queria tocar de tudo: a parte acústica, a coisa do dedilhado; depois o blues e o rock – principalmente fazendo riffs, que eu tinha aprendido com os músicos de blues de Chicago. “Good Times Bad Times” – John Paul Jones fez o riff. Eu tinha o refrão. John Bonham desenvolveu a linha de baixo e bateria. Essa realmente deu forma ao nosso processo de composição. Foi tipo: “Uau, todo mundo está entrando em erupção ao mesmo tempo”.

Você formou o grupo e escolheu os integrantes. Diria que o Led Zeppelin era a sua banda?

Não havia dúvida sobre isso. Na época, absolutamente. Sou eu quem apresenta o material e dá as ideias, como as coisas devem ser feitas. Mas a eficiência implacável – todo mundo a aceitou no primeiro álbum. Todo mundo sabia como nós éramos bons. E éramos rígidos na questão de que se compuséssemos algo que se parecesse com algo que já tínhamos feito, deixávamos de lado imediatamente. Teve uma exceção: “Tea for One”, que era parecida com “Since I’ve Been Loving You”. Isso foi algo intencional, para aplicar uma sensação diferente àquele blues.

Você ficou ofendido pela reação negativa inicial da crítica?

Eu estava torcendo para você perguntar isso, já que está escrevendo para a Rolling Stone [risos]. Houve uma certa quantidade de ácido derramada sobre nós. Na época, talvez eu enxergasse como veneno. Como vejo hoje? Foi um pouco demais para eles. Darei aos críticos o benefício da dúvida – cada álbum era muito diferente dos outros. Depois de Led Zeppelin e Led Zeppelin II, veio o III: “Que negócio é este? Violão?” Houve conclusões malucas: “Estão dando uma de Crosby, Stills e Nash”. Isso é porque os seus ouvidos não estavam abertos ao primeiro álbum, quando também havia uma boa quantidade de violão.

As críticas deixavam você irritado?

Faziam com que eu ficasse mais determinado. Eu sabia o que nós tínhamos. Nós acabamos com as críticas em São Francisco, na primeira turnê. [O Led Zeppelin abriu três noites para o Country Joe and the Fish no Fillmore West em janeiro de 1969]. Na época em que começamos a avançar, através desses outros territórios, todo mundo queria ver o que havia saído das cinzas do Yardbirds.

Era sua ambição transformar o Led Zeppelin na maior banda do mundo?

Eu queria que fosse uma banda influente. A maior banda? Isso é negócio, a maneira corporativa de olhar para as coisas. Já no que diz respeito às pessoas que vinham nos ver, nós sempre fazíamos shows lotados. Tocamos em Tampa, na Flórida – foram mais de 55 mil pessoas –, em 1973. Também juntamos 50 mil em Atlanta naquela turnê. No que diz respeito à maior audiência, ao maior número de pessoas que desejam ir a um show – sim, nós tivemos muito sucesso.

Você próprio ficou conhecido pelo seu interesse em ocultismo, especialmente pelo místico inglês Aleister Crowley. Você morou na casa de Crowley à beira do Lago Ness, na Escócia, e foi um sério colecionador da literatura e de objetos de Crowley. Qual era o atrativo disso para você?

O que me atrai a Dante Gabriel Rossetti [pré-rafaelita poeta e pintor]? Você não vai perguntar uma coisa assim. Mas me pergunta sobre Crowley. E todo mundo vai aguçar os ouvidos e esperar grandes revelações. Eu li um livro chamado The Great Beast: The Life of Aleister Crowley [A grande besta: A vida de Aleister Crowley, publicado pela primeira vez em 1951], de John Symonds. Eu talvez tivesse uns 14, 15 anos. A intenção era que fosse um livro de difamação. Mas ele continha bibliografia, e eu tive curiosidade suficiente para ler alguns livros que Crowley tinha escrito. Não foi a única coisa que eu usei como material de pesquisa.

Mas parece que Crowley se tornou mais do que um mero interesse informal.

O assunto foi tratado de maneira absolutamente desproporcional. Havia um equilíbrio. Eu não estaria aqui agora se não tivesse sido assim.

Você usou a palavra “mágico” para descrever o Led Zeppelin. Estava tentando criar algo na música que fosse muito mais forte do que um amontoado de notas e acordes?

Isso tudo está aberto ao ridículo e à interpretação errônea. Eu sei o que o som significa para mim. Não há dúvida de que a música era sugestiva. Isso não acontece só comigo e com o Led Zeppelin. Isso pode ser verdade com a música clássica. Qualquer interesse que eu tivesse, que ainda tenho, em qualquer coisa que faço – parece que as pessoas querem se apegar a ele, tentando transformar em algo que não era. Não sinto, neste momento, que preciso explicar tudo nos mínimos detalhes. A razão pela qual o Led Zeppelin ainda tem público – e um novo público que chega – não está no mundo escrito. É música. Não é: “Foi aqui que eles destruíram um quarto de hotel ou foi ali que jogaram uma televisão pela janela?” É a música que mantém a banda relevante, não o mito. Quando o mito se desfizer, a música vai continuar presente.

Qual é o maior riff do Led Zeppelin?

É difícil quando me perguntam: “Qual é a sua faixa preferida do Zeppelin?” Todas elas eram as minhas preferidas. Todas foram feitas para fazer parte daqueles álbuns. [Pausa] Suponho que “Kashmir” deva ser uma delas. Eu sabia que não era só uma música baseada na guitarra. Todas as partes de guitarra estariam lá. Mas a orquestra precisava estar lá, refletindo as outras partes, fazendo a mesma coisa que as guitarras estavam fazendo, mas com as cores de uma sinfonia. John Paul Jones fez o arranjo. Mas eu disse: “John, é assim que vai ser”. Eu sabia, e eu ouvi. Como foi que Jeff Beck e eu aprendemos naquele tempo, se ele mal conseguia tocar o solo em “My Babe”? Nós aprendemos ao nos escutar através dos alto-falantes, no salão, com aqueles músicos. Era sedutor, sentir que você estava aprendendo junto com eles. O que fazíamos era naturalmente estender o espírito da música para as nossas próprias interpretações – eu, Jeff e Eric. Você acessa e agarra. É ótimo ouvir isso no seu próprio trabalho. Você sente que fez a coisa direito.

Você ainda compõe riffs hoje?

Sim, componho. Os riffs saem do éter, do nada. Você pode me dizer de onde vem? Porque ninguém sabe. Em um minuto, estou tocando uma coisa. No próximo, sai isso. É o que há de maravilhoso na coisa.

Quando você toca um riff novo, será que você se pergunta: “Será que isso é tão bom quanto ‘Whole Lotta Love’?”

Não. Porque provavelmente não vai ser [risos]. Só dá para saber se a sobremesa é boa se você comer. Talvez o importante seja fazer um álbum com as várias peças que eu tenho. Vai ser um resumo – o ponto em que estou, seja lá qual for. Porque, de todo modo, no passado foi só assim mesmo.

O que você toca quando pega uma guitarra em casa?

Toco mais violão. Uma coisa que eu nunca fiz foi tocar escalas. Se eu pegar uma guitarra, vou tocar algo que conheço. Geralmente, tiro alguma coisa nova dali. O que posso fazer, quando me vejo em uma situação com músicos, é criar coisas na hora. Essa foi a situação com John e Jason [depois do show da O2]. Jason tinha uma ideia, e eu trabalhava em cima dela na hora. Posso fazer isso amanhã. Graças a Deus eu tenho esse dom.

Você sente falta de estar no Led Zeppelin agora – de poder tocar riff s novos com aquela banda?

Eu tive alguns momentos fantásticos. Esse era o tipo de banda de que os músicos sonham em fazer parte. E eu fazia parte dela. Estar na ponta da lança de fazer música sem dever nada para ninguém – quer saber se eu sinto falta disso? Sinto falta disso por todo mundo. As bandas de hoje não têm a liberdade que nós tínhamos. Era uma época em que se podia pensar em formar uma banda e passar muito tempo nela, em que você realmente poderia desenvolver sua música. Você sentia, por instinto, que não era algo que apenas poderia ser feito, mas que deveria ser feito.

Como é que uma banda nova de rock pesado pode eclipsar o legado do Led Zeppelin? Será que a sua banda estabeleceu padrões que até você considera impossíveis de igualar hoje?

Uma das vezes em que eu realmente senti isso foi quando me convidaram para fazer a turnê Arms com Eric e Jeff [em 1983]. Foi quando eu percebi que, diferentemente de Jeff ou Eric, eu não tinha carreira solo. A trilha sonora de Desejo de Matar 2 [de 1982] era a única música nova que eu tinha na época. Tirando isso, eu tinha coisas do Led Zeppelin. Não havia por que arrumar outra pessoa para cantar “Stairway to Heaven”. Eu fiz só a parte instrumental.

Em certo sentido, o Led Zeppelin foi a sua carreira solo. Você começou a banda como um veículo para as suas ideias sobre o futuro do rock, do blues e da arte de fazer riffs.

Foi mesmo. Mas isso iria deixar alguns integrantes da banda incomodados [risos]. Eu dei tudo que tinha. Não segurei algo para isto ou aquilo. Tudo que eu tinha, eu coloquei no Zeppelin, em todos os sentidos. Certo ou errado, foi o que foi.

Em que o Jimmy Page que tocou aquelas músicas na Arena O2 em 2007 é diferente, ou melhor, em relação àquele que as apresentava na década de 70?

Você sempre muda. Os seus princípios básicos não devem mudar. O Jimmy Page de 2007 celebrava a vida da mesma maneira do que aquele em 1957, 1967 e 1977. As pessoas dizem: “Por que ele não foi lá depois, deu forma e colheu os frutos?” Porque eu não quis fazer isso. Eu fiz as coisas que considerava dignas de credibilidade, e isso era suficiente. Nenhum integrante do Led Zeppelin – principalmente eu – seria maior do que o próprio Led Zeppelin.

É estranho o fato de que o Led Zeppelin continua guiando tanto a sua carreira até hoje?

De fato, parece que a banda ainda existe.

Você continua sendo o guitarrista da maior banda do mundo.

Espero ainda ser capaz de fazer Jimmy Page melhor do que qualquer um. Essa é a coisa mais importante, não é? Desde que eu ainda possa ser o melhor Jimmy Page que existe, está tudo bem.