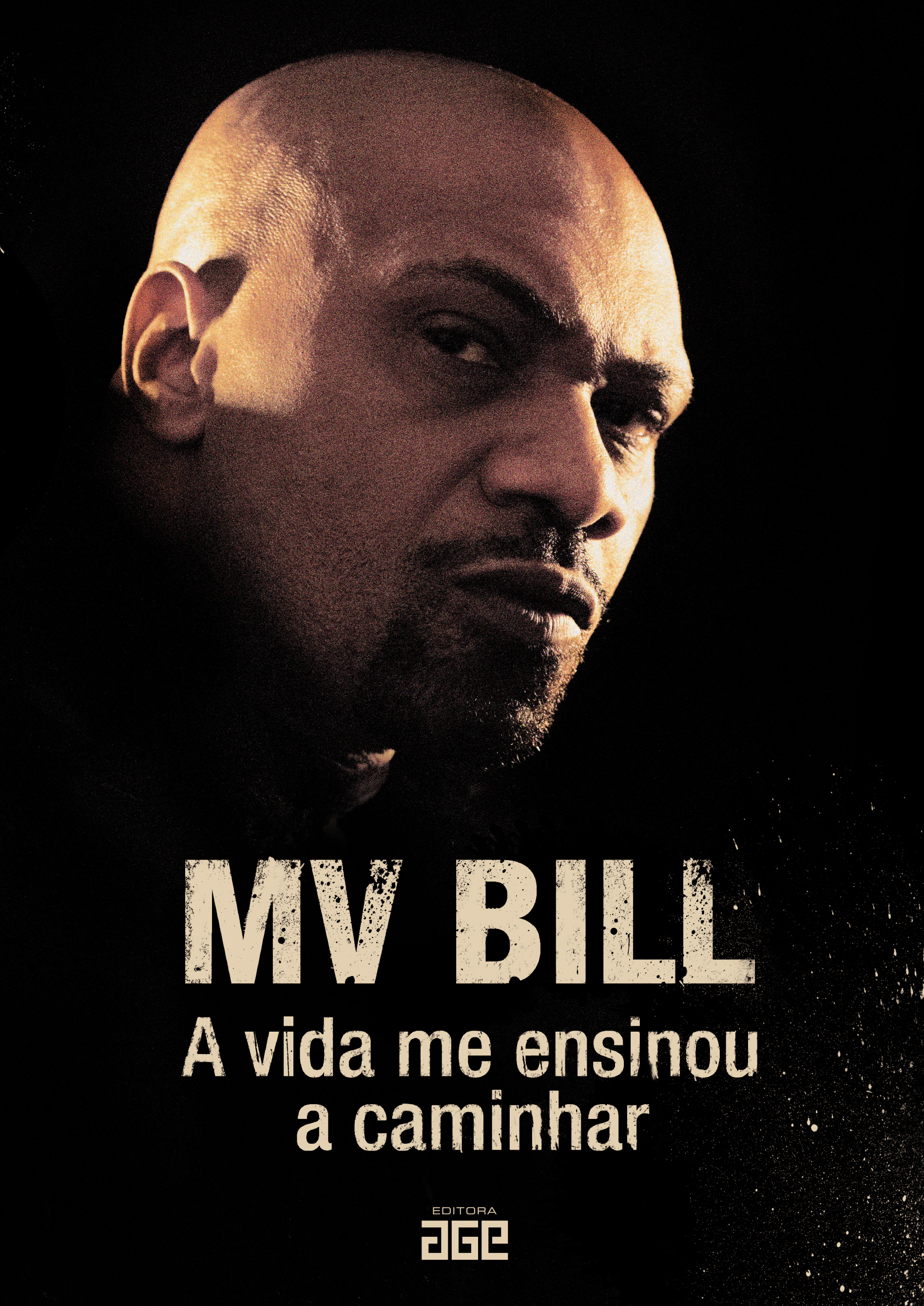

MV Bill: leia o primeiro capítulo completo de ‘A Vida Me Ensinou a Caminhar’

Com previsão de lançamento para o dia 15 de abril, obra narra história do rapper carioca em 27 capítulos; aqui, o primeiro capítulo completo por MV Bill

Redação

MV Bill lança, nesta sexta-feira (15), o livro A Vida Me Ensinou a Caminhar. Na obra, o rapper carioca conta a história de sua própria perspectiva. À Rolling Stone Brasil, a Editora Age mandou o primeiro capítulo completo da obra, que você lê por aqui. O livro já está em pré-venda no site da editora.

Capítulo 1 – Quando conheci o rap

— É Futura.

— É FUTURO!

— Não é, cara. É Futura! Geração Futura, com “A” no final. — o Teko me corrigiu pela segunda vez. Tinha estudado muito mais que eu, que só fui até o sétimo ano e aos quinze desisti da escola. Porque a escola já tinha desistido de mim fazia tempo.

— NÃO É, PORRA! É FUTURO! — engrossei. — Geração Futuro! Com “O” no final, entendeu? A gente é homem, porra! É “O” no final!

Eu não tinha nem um terço da escolaridade do Teko, mas era mais alto e falava mais grosso. Entre a gente, isso valia mais que qualquer escola. Era a universidade da favela. E nessa eu dava aula.

O Teko ainda tentou me explicar qualquer coisa sobre o adjetivo variar com o nome, sei lá, eu nem ouvi. A regra até podia ser essa, mas a gente era a exceção. Aliás, éramos a exceção de uma regra na qual devíamos estudar pouco, entrar para o crime e morrer cedo. Exceção na forma de vestir, andar e pensar. Exceção em nos reunirmos na praça para falar de rap, de questões raciais, e na formação de um movimento cultural, tudo sempre acompanhado de muita música, com rádios ligados a uma gambiarra elétrica que nós mesmos fazíamos no poste, e que vivia sendo arrancada pelo coroa do trailer.

Nesse dia estávamos justamente discutindo o nome do grupo. Eu havia acabado de compor a primeira música. Era um passo muito importante.

E o meu camarada Adão sabia disso:

— Tá, mas essa música aí, Geração Futuro, fala de quê? Era a pergunta que todo mundo queria fazer.

Calmamente peguei a fita cassete que continha o instrumental, tirei do bolso o papel com a letra e olhei nos olhos de um por um. Houve uma pausa interminável antes que a resposta viesse (eu sempre curti um suspense).

— Fala de nós cinco. — desci um tom na voz.

Eu já sabia muito de rap e de carreira musical, graças às revistas gringas que o Adão comprava com o salário dele de Promotor de Vendas do Caldo Maggi, lá no Carrefour da Barra da Tijuca. Ele usava um jaleco branco e passava o dia com uma pistolinha na mão remarcando e repondo os produtos.

Empregão da porra. Só não era mais foda que o do irmão dele, que era Gerente do McDonald’s. Gerente! Gente nossa trabalhando no shopping, a gente só via na limpeza ou na segurança. Um preto gerente era muita transgressão. Usando gravatinha então! A Dona Rosa, mãe deles, sozinha e sem pensão, era de tirar o chapéu. Arrumou emprego para os dois filhos antes mesmo que fizessem dezoito anos. E o Adão, ou “Americano”, como era conhecido lá na esquina dos barracos onde morava, uma das partes mais cabulosas da CDD, era meu brother. Todo dia de pagamento ele chegava na praça, abria a mochila e tirava um monte de revistas Right-on e Spice, que traziam as novidades do rap norte-americano.

Não dava para ler porra nenhuma porque a gente não entendia nada. Mas aquele monte de negão na capa, com joias, ouro — muito ouro! —, queixo para cima e roupas transadas, nos deixava ligados que em outros cantos do mundo os pretos tinham uma atitude bem diferente.

Eu não estava acostumado a ver gente preta estampando capa de revista, a não ser criminosos ou atletas. Era uma puta inspiração pra gente! Eu delirava quando via o KRS-One com uma metralhadora fazendo alusão à clássica foto do Malcolm X; as minas do Salt-N-Pepa, Kool Moe Dee com seus raybanzões de sempre; LL Cool J, N.W.A., Big Daddy Kane, Eric B & Rakim os obscenos do 2 Live Crew, Ice-T, o “original gangster”; e até o Will Smith, que na época era conhecido como “Fresh Prince”, e fazia dupla com DJ Jazzy Jeff.

Os caras viviam no gueto, mas era gueto de primeiro mundo. Aqui no Brasil, me chamava a atenção que o preto ia preso com a cara escondida na camisa, de cabeça baixa… Ele ia humilhado, derrotado. Neutralizado. Nos Estados Unidos não. Vez ou outra um rapper fazia algum bagulho mais sério e ia preso. E em qual quer situação, a cabeça dos caras estava sempre erguida. A postura diante das câmeras ou no tribunal era totalmente diferente da nossa aqui no Brasil.

Àquela altura, eu já tinha uma boa noção do que era certo e errado, e obviamente não tínhamos orgulho nenhum de pessoas sendo presas, mas aquela postura dos caras era fascinante.

A gente aprendeu o rap assim, na praça, com muita marra, um pouco de ódio e alguns sonhos. Um tom ameaçador que a gente gostava de chamar de “atitude” porque era mais cult, segundo o Adão, nosso mentor intelectual, o cara que lia o Segundo Caderno, quando para a gente jornal era O Povo, que se torcesse a página pingaria sangue de tanto crime — a única coisa aliás, segundo os jornais, que acontecia nas favelas naquela época.

O Adão foi o parceiro que me apresentou o rap, quando eu era só mais um bundão da CDD. Feio, esquisito e invisível. O Rato Bill, como o Didigo apelidou. O Didigo era um moleque zoeira demais, irmão do Toquinho, primo do Piu-Piu. Vivia me chamando de “cara de rato” e quando queria ser legal me chamava de “Rato Bill”, o apelido que acabou pegando.

Enquanto eu começava a escrever meus primeiros versos de rap, o Didigo cumpria pena em Bangu. Depois que ganhou a rua, eu o encontrei algumas vezes. Ele ficou feliz de eu ter falado sobre ele na TV. Depois não o vi mais.

“Rato Bill”, ele dizia, era por causa da minha semelhança com os roedores. Nunca liguei. Era tímido pra caralho. Minha mãe mandava eu dizer que “Rato Bill tá debaixo da saia da sua mãe!”. Mamãe era radical. Descia a porrada em mim e nas minhas duas irmãs. Nosso maior terror era apanhar da Dona Cristina, o que de certa forma foi muito educativo para mim.

Os tempos eram outros, claro.

Por tudo isso, quando o Adão me apresentou o rap, um novo mundo se descortinou. De alguma maneira, encontrei na música uma forma diferente de existir. Só através da música eu poderia expor o que estivesse sentindo, sem me importar tanto com opiniões alheias.

Aliás, nem público pra opinar eu tinha.

Minha casa também era muito musical. Algumas vezes vi o meu pai beijar minha mãe pela casa, ao som de Tim Maia, Agepê, Roberto Carlos, Benito di Paula, Maria Bethânia… Eu sabia que meus pais tinham tido uma bela noite de amor quando de manhã tocava Geovana, “Quem tem carinho me leva”. E sabia também que a chapa estava quente quando ele punha “Quando será?”, de Zé Rodrix.

Por influência deles aprendi a escutar de tudo e qualquer coisa black; eu chamava de “balanço”. O meu critério era simples: Deu pra dançar? É balanço.

Foi o Adão que me tirou a venda dos olhos.

— Aí, tu sabe o que é rap?

— Claro.

— Sabe mesmo?

— Sei, pô!

— É o quê?

— Sei lá.

A verdade é que eu curtia tudo misturado. Ao mesmo tempo que gostava de Public Enemy, um som mais politizado, eu gostava também do C + C Music Factory, os caras cantavam aquela “Everybody Dance Now”, e eu me amarrava nos vocais de rap do Freedom Williams. Adão não aceitava de jeito nenhum que eu gostasse de New Kids On The Block, mas eu vivia cantarolando uma música deles chamada “Games”. Ele ficava puto, dizia que era uma versão branca e mal-acabada do lendário New Edition;

— Porra, Bill, isso não é rap não, cara!

— Como não, se o vocal é falado?

— Isso é dance music!

Dance Music. Eu fiquei dias e dias com essas palavras rodando na cabeça, como um hamster na rodinha. Acho que foram as primeiras palavras que aprendi em inglês, depois de Hate e Love, nos anéis de Radio Raheem no filme Do The Right Thing, do Spike Lee.

Numa época em que a gente não tinha internet, o Adão era o nosso Google, uma rede de informação de uma pessoa só. Foi ele que trouxe pra gente o cinema, a cena do rap americano, a influência nas roupas, nos tênis, nos cordões… A ele também agradeço pelo meu tendão distendido na mão esquerda, fruto das nossas fracassadas tentativas de jogar basquete, imitando os caras lá de fora.

Como cresci ouvindo que eu tinha porte de jogador, achava que jogava pra caralho.

Só que não.

Eu chegava na quadra cheio de marra, mascando chiclete e quicando a bola no chão. O Magic Johnson da CDD. E nisso se resumia todo o meu basquete: marra demais para basquete de menos.

O fato é que a gente começou a se reunir na praça para falar de música e ver as revistas de preto que o Adão trazia pra gente. Até o dia em que ele surgiu com uma parada inacreditável.

— Caraca! É isso mesmo? — perguntei, incrédulo, passando a mão no box que o Adão acabara de botar sobre o banco de concreto.

— Fala aí! — Adão envaideceu-se.

— É maneiro ou não é? Claro que era! Fiquei até sem palavras.

— Liga aí, pô! — ele ordenou.

Para mim, um rádio daqueles só existia nas revistas, naquela imagem clássica do negão andando pela rua com um rádio enorme grudado ao ouvido. Ao vivo, a parada era muito maior. E reluzente. E cheia de botão. Fiquei tão fascinado, que foi terrível mente frustrante quando apertei o play e nada aconteceu. — Porra, tá sem pilha! — constatei, com cara de terreno baldio, insistindo o dedo no botão vermelho.

Sem perder tempo, o Adão revirou os bolsos da frente do casaco de moletom e puxou uma cartela com seis.

— Quem disse?

O sorriso ressurgiu no meu rosto. Senti a alegria de uma criança que vê sua cartinha atendida no Natal. Mas pelo hiato que se formou no momento seguinte, compreendi que aquele box não sairia de graça. Tudo na vida tem um preço, eu sabia.

— Mas, Bill, tem uma parada! — Adão me alertou. — É você quem vai produzir as fitas. O seu trabalho vai ser gravar lá na sua casa os vinis que eu trouxer e passar tudo pra fita cassete.

Embora o Adão gastasse todo o salário em vinis de rap, na casa dele não tinha aparelho de som. Acabava que os vinis que ele com prava iam direto para a minha casa.

Eu sempre fazia cara de surpresa quando, depois, ele aparecia para ouvir os discos comigo. Fingia que também estava ouvindo pela primeira vez, mas na real já tinha ouvido pelo menos cinco vezes. Eu dava um jeito de tirar o lacre com a unha e ouvir o disco antes, porque não aguentava a ansiedade.

Também curtia muito pensar na montagem das seleções. De um lado, só internacional. Do outro, nacionais como a dupla Thaíde e DJ Hum, os gêmeos Os Metralhas, o rapper GOG, MC Jack, o grupo Código 13…

O Adão continuou:

— A sua missão vai ser transformar o som dos vinis em cassete e trazer aqui para a praça, para a rapaziada ouvir com a gente. Sim, porque àquela altura já não éramos apenas eu e Adão. Primeiro veio o Teko, que era mais do rock, skatista, andava de patins. Era chaveiro, já tinha um emprego fixo, e desenhava muito. Todos os nossos cartazes de divulgação foram criados pelo Teko. Ele desenhava, a gente tirava xérox e saía colando nos postes da favela.

Depois chegou o Lirinha, que dançava break e imitava o Robocop. Era branco, tinha os olhos verdes e nunca falava sobre emprego. Fumava cigarro pra caramba e sempre tinha uma graninha qual quer no bolso.

Por fim veio o Deco, que era DJ e tinha fixação por Miami Bass Sound, um tipo de rap que era feito no Estado da Flórida, que originou o funk carioca no padrão que conhecemos hoje, aliás, o funk do Brasil.

Nós cinco — cinco moleques esquisitos — formamos o Geração Futuro, um grupo que ninguém entendia.

A começar, pelo nome, que eu defendia com unhas e dentes com a palavra “futuro” no masculino, como substantivo, apesar de todo mundo só chamar de Geração Futura — que, diga-se de passagem, era o correto. Ninguém entendia também o nosso som. A favela tentava nos classificar como alguma coisa que conhecesse, mas a gente não cabia em caixinha nenhuma. Eles nos chamavam de hip-rack, hip-rock… ninguém nos decifrava. Nem a gente, para falar a verdade.

Mas foi assim, despretensiosamente, que numa dessas o sucesso nos encontrou.

Aconteceu na festa junina do Coroado, uma festa produzida pelo Peba, um maluco com voz de cigarro, que produzia eventos na Cidade de Deus e até hoje é o locutor oficial da quadra.

Como eu morava em frente ao Coroado, tinha passado a tarde inteira cercando o Peba para falar do Geração Futuro, querendo uma oportunidade para subir ao palco da festa. Tocar no Coroado tinha um simbolismo forte, porque várias vezes deixei de ir ao baile por falta de dinheiro.

Estrategicamente, eu ficava do lado de fora até às 3h45 da manhã, quando eles liberavam os portões para os sem grana curtirem os quinze minutos finais do baile. Eu sempre dava um jeito de chegar bem na hora da liberação da entrada, para não parecer que eu não tinha dinheiro. Passava a impressão de que estava vindo de outra festa e, por acaso, passei na porta do Coroado bem no momento em que os portões se abriram.

Subir ao palco do Coroado como a atração da noite seria para mim uma redenção, uma espécie de volta por cima como experimentei, anos depois, na minha carreira, quando fui contratado para tocar no Clube Costa Brava, que fica na Joatinga, entre São Conrado e a Barra da Tijuca. Atração principal de uma festa de Réveillon, com cachê alto, mordomias e aplausos. Bem diferente do que eu havia recebido ali mesmo, anos antes, certa vez que fui à praia com o Mano Tales, amigo de longa data. O acesso se dava por um condomínio de luxo e, na entrada, o segurança nos acenou com toda a simpatia. Estávamos num Peugeot branco importado, escutando Tony Thompson. Ao estacionarmos, antes mesmo de descer do carro, uma viatura encostou pedindo que desembarcássemos com as mãos para cima. Tales esqueceu o som ligado e foi xingado por um dos policiais. A praia toda olhando. Éramos os únicos pretos no local, além dos próprios policiais, claro. Fomos sacudidos numa dura pente-fino. Um dos policiais justificou o excesso com o argumento de que haviam recebido um chamado. Até hoje eu e Tales nos perguntamos: Chamado de quem? Após cinco minutos de uma geral interminável, fomos liberados. E voltamos para casa, porque já não havia mais o menor clima para praia.

De volta ao Geração Futuro, para a apresentação no Coroado, o plano era levar a base instrumental do Too Short, “I Aint’ Trippin’”, e duas outras músicas preparadas para o show. Show aqui é só uma força de expressão, pois não tínhamos a menor noção de palco, nunca havíamos segurado um microfone na vida. Sorte nossa que o Peba tinha menos juízo que a gente e nada a perder, então ele disse sim. Era junho de 1990, o Geração Futuro estreava naquela que mais tarde saberíamos ser a sua primeira formação. A primeira de uma série de três.

Todo mundo está cansado de saber

que um futuro melhor, só depende de você!

Nós somos garotos do Rio de Janeiro.

Fazer rap nesse estilo aqui somos os primeiros.

Não adianta ficar criticando,

Geração Futuro está chegando.

Chegando com o futuro na palma da mão,

com rap na veia e amor no coração.

Eu não sou americano, nem tampouco inglês,

Geração Futuro eu apresento a vocês!

Dançar break na sala, no banheiro e na cozinha.

Apresento para vocês o meu parceiro Lirinha!

(Nesse momento, Lirinha dançava como um louco.) Ele é nosso parceiro e gosta de um xaveco.

Apresento para vocês o meu parceiro DJ Deco!

(Deco fazia scratch no toca-discos e dançava street dance.) Na hora do rap ele sabe o que falar.

Apresento para vocês o MV TK!

“TK é minha sina de rap carioca, o melhor do pedaço o resto fica de fora”, o Teko cantava.

Ele acha que New Kids faz um som que não é bom.

Apresento a vocês o meu parceiro Adão!

“Meu nome é Adão, sou um cara radical, curto muito rap no estilo marginal”, Adão cantava.

A galera foi ao delírio! E eu não saberia dizer como conseguimos isso naquela noite, só com um microfone, revezando entre todos nós.

O combinado era cantarmos duas músicas, mas a gente mal concluiu a primeira.

— Para! Para! Para tudo! — o Peba entrou no palco aos tropeços, esbaforido de empolgação, e jogou para o público:

— Vocês estão gostando?

A resposta veio uníssona. Éramos os reis da CDD.

— Vocês querem mais?

Inegavelmente, aquela noite era nossa.

— Então fiquem aí que daqui a pouco tem mais!

O Peba podia ser maluco, mas burro ele não era.

Malandramente, catou a gente no palco e nos guardou no camarim improvisado, como quem acha uma joia na rua e vai cor rendo guardar no cofre. No camarim regado a Sidra Cereser e sanduíche de patê, nunca recebi tantos abraços. Nosso primeiro cachê veio em forma de cachorro-quente! Uma rodada para nós cinco e mais os agregados Pablo Canarinho, Papinha e o Flávio, que a gente chamava de Fleiva, porque para andar com a gente tinha que ter um apelido.

Aquela noite nos credenciou ao posto de celebridades da CDD. Não demoraria muito para ganharmos o nosso primeiro patrocínio: cinco camisas brancas da Hering, mais umas tintas de tecido para escrevermos Geração Futuro. O Marcio Lanches era o nosso patrocinador master, apoiando o nosso figurino e a alimentação. De azarões, viramos o segura-público da festa. O Peba, sagaz, só foi nos liberar para cantar a segunda música lá pelas quatro da manhã, quando sentiu a baixa na empolgação da galera. E eu me lembro perfeitamente da nossa segunda entrada ao palco. Uma das mãos no microfone e a outra na bermuda, como se estivesse segurando o saco. As garotas gritando e o Peba, já mais para lá do que para cá, anunciou:

— Aí, galera! Quem aí quer mais hip-reck? — Peba não tinha noção nenhuma.

— Com vocês, Geração Futura!

Eu entrei no palco feliz por dentro, mas por fora bufando, num tom muito ameaçador:

— É futuro, irmão! Futuro!