Eterno Guerreiro

Bob Marley, que completaria 70 anos em 6 de fevereiro, não foi somente o ícone que levou o reggae dos guetos da Jamaica para todos os cantos do mundo. Ele também marcou a história da música ao criar canções universais sobre compaixão, luta e liberdade

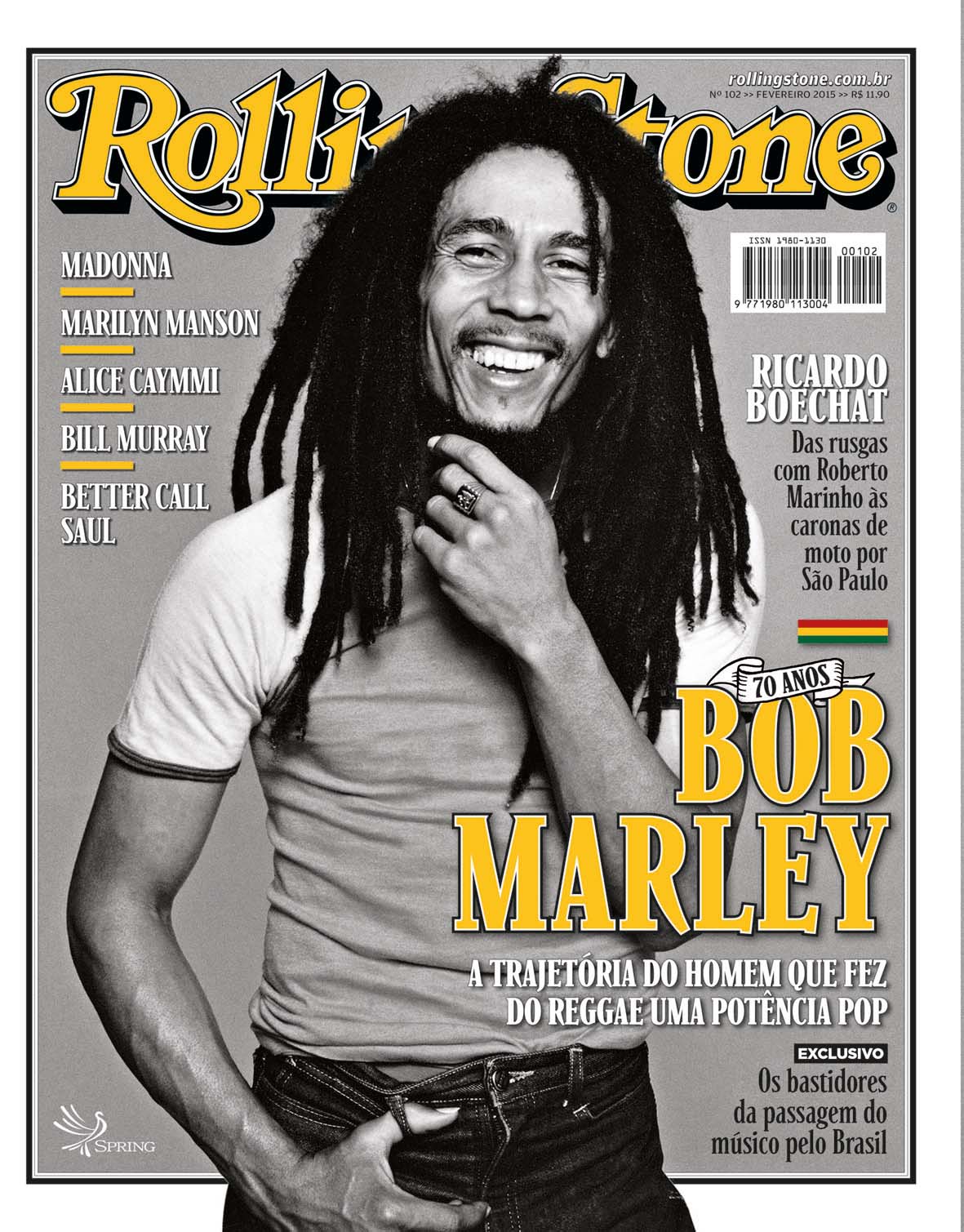

Robert Palmer / Rolling Stone EUA

Lembranças vêm à mente quando paro diante de duas fotos de Bob Marley. Na primeira, os Wailers tocam em meados dos anos 1970, em Nova York, para uma plateia cheia de dreadlocks e maconha. A música se desenrola desde a nota inicial como uma mola sinuosa, o groove estável, uma canção passando para a outra sem pausa ou mudança de acorde. Marley é um borrão de movimento, balançando a cabeça, dreadlocks voando, os pés nunca parecendo realmente tocar o chão. É como se as nuvens espessas de fumaça e a concentração absorta do público majoritariamente jamaicano de alguma forma o ajudassem a flutuar. Não importa o quanto eu observe e olhe atentamente: os pés dele parecem pairar alguns centímetros sobre o palco. Talvez seja a ganja. Talvez não. Na segunda imagem, Marley está sentado no sofá em uma suíte elegante de um hotel no centro da cidade, cercado por irmãos e irmãs rastafáris, pálido, absorto, sério. É 1980 e os Wailers – agora tocando no Madison Square Garden – ocupam um andar inteiro do hotel, apagando completamente as luzes do corredor, preenchendo o espaço sofisticado com os cheiros estranhos de comida ital (como é chamada a culinária aprovada pelos rastafáris) e, claro, maconha.

Entre os dois diferentes momentos registrados nas fotos, há uma mudança perturbadora na postura de Marley. No passado, até em suas críticas mais mordazes sobre a Babilônia, ele mostrava uma generosidade de espírito inegável, o rosto simpático e aberto, a linguagem corporal expansiva. Cada meneio da cabeça fazia seus dreadlocks voarem. “Pode demorar muitos anos, cara, e talvez sangue seja derramado, mas a justiça um dia prevalecerá”, Marley diria. E isso soava mais como uma prece do que como um aviso.

Só que, naquele hotel, Marley está quieto, a cabeça quase engolida pelo gorro de tricô que está usando. A crítica dele sobre os “truques políticos” da exploração é pungente como sempre, mas agora é direta, sem o calor e o humor que um dia caracterizaram tão fortemente seu estado de graça rasta. Em menos de um ano, Marley sucumbiria ao câncer, que só aqueles em seu círculo íntimo sabiam estar devorando-o vivo.

O universo do qual Bob Marley vinha, o Terceiro Mundo dos filósofos políticos, era um lugar selvagem: Trenchtown, um aglomerado caótico de cabanas, terra, calçadas e selva de concreto situado precariamente ao longo da beira do abismo do século 20. A história de vida dele tem muitos dos temas mais característicos e horripilantes daquele tempo – o estupro dos recursos orgânicos e espirituais do planeta pela Nova Ordem Mundial, a obscenidade de abundância e pobreza convivendo lado a lado sob a mira das armas, força bruta contraposta por religião visionária e magia cultural profunda.

Só há uma saída, como Marley cantou em “Trenchtown Rock”: “Uma coisa boa da música/ É que quando ela bate, você não sente dor”. A música dele celebra a vida mesmo quando incorpora a luta, mas não nos deixa esquecer de que a história é cruel e até mesmo os grandes acabam devorados no final.

O conjunto extraordinário da obra de Bob Marley cobre a história da música jamaicana moderna: ele enveredou pelo ska, pelo rocksteady e se consagrou no reggae. Mas nunca perdeu de vista o centro emocional de sua arte – sua gente, os sofredores de Trenchtown, da grande Kingston, de todos os guetos do mundo. Eles depositaram fé e esperança nele, e Marley não os decepcionou. Canções como “Survival”, “Zimbabwe” e “Coming in from the Cold”, dos dois últimos discos (Survival, de 1979, e Uprising, de 1980), são tão apaixonadamente comprometidas quanto qualquer uma do início da carreira dele.

“É algo muito sério, não é entretenimento”, Marley disse uma vez sobre a música que fazia. “Você entretém pessoas satisfeitas. Gente faminta não pode ser entretida – ou gente que está com medo. Não dá para entreter um

homem que não tem comida.” Ninguém no rock deixou um legado musical que importe mais ou que importe de maneiras tão fundamentais, mas há relutância em alguns setores de aceitar a música de Marley e o reggae em geral como parte da cultura do rock. Por outro lado, músicos de reggae relutam em se identificar com o desfile do rock que vem passando. “Às vezes tenho de rir quando me descrevem como Mick Jagger ou algum outro superastro”, Marley disse à Rolling Stone em 1976 . “Eles têm de prestar atenção na música, porque a mensagem não é a mesma.

Nãããão, cara, o reggae não é o twist, cara!”

Esse era o senso de humor de Marley em ação. Ele esclareceu sua posição em uma entrevista a Stephen Davis: “Reggae, soul, rock – cada música é um sinal, mas você tem que tomar cuidado com o tipo de música e vibração que dá às pessoas, porque ‘malditos sejam os que desencaminham meu povo’” A entrada de Marley para o Hall da Fama do Rock and Roll em 1994 deu a oportunidade para uma reavaliação dessa questão – ou, talvez, uma reintegração. Ele estava certo ao fazer uma distinção entre o propósito singelo de sua música e a efemeridade do pop. Isso não significa que seja necessário separá-la do restante da música em um gueto isolado. Porque não é suficiente identificar o homem como o príncipe regente do reggae ou primeiro astro da música pop do Terceiro Mundo. Como artista, ele sempre esteve entre os grandes. Não importa em qual categoria você o coloque – a estatura de Marley não é diminuída.

Cidades como Memphis e Nova Orleans criaram e sustentaram suas próprias tradições peculiares no rock, assim como a Jamaica. Os processos que moldaram a música destas regiões são, na verdade, praticamente idênticos: navios traziam escravos da África, que traziam a música. Em um clima desumano de opressão, a música resistia, assumindo a importância que tinha na África como a base psíquica e social da cultura. Como na África, havia uma ênfase em ritmos, e os ritmos tinham uma história para contar. Eles uniam as pessoas, atraiam-nas para a participação e serviam de mediadores entre o indivíduo, a comunidade e o mundo do além – o mundo dos espíritos. À medida que a cultura evoluiu e o bafo mortal da escravidão finalmente começou a se dissipar, fundamentos rítmicos começaram a se disseminar para além do ambiente ritualístico. Enquanto populações deixavam o campo rumo às cidades buscando oportunidades, música dançante construída sobre ritmos sagrados se espalhava em danceterias, bares e teatros. Ali, a música encontrou os meios do rádio e da gravação: foi o ponto de ebulição. De repente, os ritmos veneráveis se tornaram uma sensação pop. Dos batuques nas plantações a cerimônias vodu, de “gritos” em igrejas do interior a Bo Diddley e James Brown: essa é a versão norte-americana da história. A versão jamaicana vai dos tambores dos Maroons (sociedades de escravos fugitivos) às igrejas pocomania e aos rastafáris, chegando ao mento, ska, rocksteady, reggae e desembocando

em Bob Marley.

Robert nesta Marley nasceu em 6 de fevereiro de 1945, na densamente arborizada região de Saint Ann Parish, filho de uma garota interiorana de 19 anos, Cedella Booker, e de um colono branco que trabalhava na área na época, capitão Norval Sinclair Marley. O capitão se casou com Cedella e depois a abandonou. Bob cresceu em um ambiente remoto cujos valores e crenças ainda eram profundamente africanos, um mundo mais permeável a forças super-humanas naturais e sobrenaturais do que qualquer criança poderia saber. O avô dele, Omeriah Malcom, era um homem respeitado na paróquia, um myalman (sacerdote) adepto da feitiçaria e da conciliação com os espíritos. Muito antes de adotar o rastafarianismo como filosofia espiritual e modo de vida, Marley tinha intimidade com os mistérios mais profundos de sua cultura.

Quando o adolescente Marley chegou à capital, Kingston, a música jamaicana entrava em um período de expansão e crescimento inéditos. O mento, um gênero musical acústico popular, comparável ao calipso de Trinidad e Tobago, estava sendo substituído por uma visão crescentemente jamaicanizada do R&B norte-americano sulista e da soul music. À medida que o novo som do ska se desenvolveu, começou a exercer uma influência sutil, mas cada vez mais significativa, sobre o soul norte-americano. Marley não gastou muito tempo vendo esses eventos de fora. Um músico precoce com um estilo vocal já diferenciado, ele começou a gravar em 1962. Em sua estreia, o ska “Judge Not”, ele soava nervoso, com voz aguda, dolorosamente adolescente. Mas já estava se baseando em imagens e temas bíblicos em suas letras originais, que tinham dimensão social importante, além

de um imperativo espiritual e moral: “Enquanto você fala de mim/ Outra pessoa está te julgando”.

Esses primeiros registros de ska de Marley foram tentativas solo. Mas os anos 1960 marcaram o auge dos grupos vocais jamaicanos, e Marley ensaiava com vários amigos de Trenchtown. O cenário mudou quando ele fez um teste com um grupo para trabalhar com o manda-chuva do Sound System, “Sir Coxsone” Dodd. Dois membros originais, Junior Braithwaite e Beverly Kelso, logo saíram, deixando que um trio incrivelmente coeso de parceiros seguisse em frente. Neville “Bunny” Livingston (ou Bunny Wailer) era um dos primeiros e maiores amigos de Bob em Saint Ann Parish. A mãe de Marley e o pai de Wailer moravam juntos em Trenchtown quando Bob e Bunny conheceram Winston McIntosh, que depois mudou de nome para Peter Tosh, que completou o triunvirato.

A união das vozes do trio nunca foi convencionalmente bonita. Os vocais não se misturavam tanto, mas criavam uma textura que mudava constantemente, fortemente entrelaçada, mas com o timbre de cada vocalista continuando distinto. Diferentemente da maioria dos cantores em ascensão, Marley, Tosh e Livingston se recusaram a embelezar sua crueza, percebendo desde o início que suas origens eram um dos maiores pontos fortes deles. Os três, de fato, haviam escolhido um nome que chamava atenção para essas origens: eram os Wailers (algo como “aqueles que choram”), diziam, porque eram desafortunados do gueto, que nasceram chorando.

O mundo-cão era a realidade da vida no gueto, na música e na cena das gravadoras de Kingston. Produtores mandavam em tudo, pagando a músicos e cantores uma taxa única para gravar e recolhendo os lucros subsequentes. No entanto, em 1966, os Wailers enfrentaram o sistema, saindo do estábulo de Sir Coxsone (o equivalente a suicídio profissional) para abrir a própria gravadora, Wail ’n Soul’m, e produzir as próprias sessões.

“Sim, as pessoas me roubam e tentam me enganar, mas agora tenho experiência”, disse Marley, acrescentando: “Sei e vejo e não me engano. Todos que lidam com música das Índias Ocidentais… ladrões!” Para quem escuta cronologicamente a fantástica caixa de quatro CDs Bob Marley: Songs of Freedom (Island, 1992), a mudança para autoprodução surge como um desvio dramático. Pela primeira vez, cantores e músicos parecem respirar o mesmo ar, produzindo,em grupo, um som soberbamente orgânico. As faixas de rocksteady do Wailers, em 1967 e 1968, para a Wail ’n Soul’m são as primeiras obras-primas puras do trio: “Mellow Mood”, “Bend Down Low”, “Thank You Lord” e outras ainda comovem, ensinam e deliciam. Depois que Marley compôs músicas para o cantor norte-americano de pop-soul Johnny Nash (que gravou “Stir It Up” e “Guava Jelly”), os Wailers conheceram Lee Perry, um antigo DJ que trabalhava para Sir Coxsone e estava começando a trazer uma nova noção de espaço e mistério à música jamaicana. Entre os músicos de estúdio que trabalhavam para Perry havia os irmãos Barrett, o baterista Carlton (“Carly”) e o baixista Aston (“Family Man”). À medida que o rocksteady fez a mutação para os grooves ainda mais complicados e fluidos do reggae, os irmãos Barrett fincaram sua posição como a seção rítmica definitiva da música.

Com o hipercriativo Perry por trás da mesa de mixagem, os Wailers e os irmãos Barrett deram um salto imaginativo para uma paisagem sonora nova e totalmente imprevista. Marley agora era um compositor sozinho em uma categoria distinta e a equipe Wailers-Barrett-Perry conseguiu criar e sustentar um ambiente e uma presença poderosamente específicos para cada uma de suas joias. Muitos fãs radicais de reggae consideram essas gravações, compiladas em álbuns como Soul Rebels e Soul Revolution Part II, o ponto alto de toda a carreira de Marley. Isso é discutível – o brilho imenso da música, não.

Depois de quase dez anos na vanguarda de uma das cenas musicais mais caóticas e intensamente criativas do mundo, os Wailers ainda viviam em Trenchtown, abaixo da linha da pobreza. Nunca ouviram seus discos tocarem nas rádios jamaicanas. “É porque a música mostra a situação real na Jamaica”, disse Marley. “Algumas pessoas não gostam de ouvir a verdade.” Fora do país natal e nas comunidades das Índias Ocidentais do Reino Unido, eles eram desconhecidos, como também era o próprio reggae.

Através da conexão de Marley com Johnny Nash, os Wailers, junto aos irmãos Barrett, foram para a Inglaterra, esperando gerar interesse de uma gravadora. Eles agendaram algumas sessões, gravaram demos e tocaram em clubes e escolas. Uma manhã, acordaram – com frio e fome – e descobriram que seus ex-empresários haviam saído do país e os deixado sem dinheiro. Foi aí que entrou Chris Blackwell, um jamaicano branco que havia se dado bem licenciando hits de Kingston para o Reino Unido em sua gravadora, a Island, e que, na época, lançava grandes sucessos pop com nomes como Traffic e Cat Stevens. Ele ainda achava que o reggae poderia conquistar um público universal e, para esse fim, deu aos Wailers uma verba para gravar um álbum. Só isso já foi uma jogada inovadora. Qualquer outro executivo de gravadora teria visto a posição aberta do grupo contra a exploração e a opressão e sua adoção de um sistema de crença rastafári como possíveis impedimentos ao sucesso comercial. Blackwell estimulava os Wailers a serem eles mesmos.

Os primeiros dois álbuns do grupo pela Island, Catch a Fire e Burnin’ (ambos de 1973), representam outro recomeço para Marley. Ambos usaram livremente seu imenso catálogo de músicas já existentes e, embora algumas das versões lançadas antes sejam consideradas as definitivas, conceitualmente Catch a Fire e Burnin’ também são gravações que definem a essência do músico. São obras-primas poderosas e unificadas de um artista no auge de seus poderes.

Com o lançamento de Catch a Fire, a pressão começou. Depois de uma turnê nos Estados Unidos que fez a banda percorrer milhares de quilômetros para tocar para plateias pequenas e confusas, Bunny Wailer e Peter Tosh decidiram sair do páreo e começar carreira solo. Isso dissolveu um dos melhores grupos vocais da época, mas Marley reuniu as I Threes (Rita Marley, Marcia Griffiths e Judy Mowatt) para preencher o som vocal da banda e continuar as turnês. Ele era um homem em uma missão.

“Deus me enviou à Terra”, disse uma vez. “Ele me enviou para fazer algo e ninguém pode me parar. Se Deus quiser me parar, eu paro. O homem jamais poderá.” Os três álbuns de estúdio seguintes de Marley – Natty Dread (1974), Rastaman Vibration (1976) e Exodus (1977) – fizeram dele um astro internacional. O Wailers agora oficialmente era a banda de Bob Marley, ainda pilotada nas corredeiras rítmicas pelos irmãos Barrett, mas ampliada para incluir um grupo de músicos individuais soberbos que jogavam em equipe, incluindo os guitarristas Al Anderson e Junior Marvin e os tecladistas Earl “Wire” Lindo e Bernard “Touter” Harvey.

Embora o cronograma de turnê sem paradas dos Wailers fosse brutal, a verdadeira brutalidade esperava por Marley em casa. A Jamaica dos anos 1970 parecia ser uma sociedade que se desfazia. Os dois partidos políticos rivais do país empregavam gangues de atiradores do gueto para acertar suas diferenças e dependiam de Marley para apoio público. Havia ressentimento no ar. A classe dominante da Jamaica desprezava os rastafáris por fazerem críticas ácidas ao “sistema de merda” e por se se recusarem a participar dele. A ascensão de um rastafári de dreadlocks como cidadão número 1 da Jamaica era vista como um desastre de relações públicas e, para muitos, uma afronta pessoal. Nenhum artista teve tantas forças diferentes, formidáveis ou sinistras, voltadas contra si. Marley achou útil ter relações com atiradores e políticos dos dois partidos. “O diabo não tem poder sobre mim”, afirmou. “O diabo vem e troco um aperto de mãos com ele. O diabo tem um papel a representar. O diabo também é um bom amigo… porque quando você não o conhece, é quando ele pode te destruir.”

Marley provou ser milagrosamente adepto de defender a justiça e o fim da exploração neocolonial da cada vez mais importunada ilha ao mesmo tempo que mantinha uma indiferença soberana em relação às maquinações políticas dos partidos. No entanto, tentativas de manipulá-lo para ganhos políticos continuaram incessantes e o artista sabia bem que o menor erro de cálculo poderia ter consequências fatais.

Em 1976, representantes do governo do país, nominalmente socialista, persuadiram Marley a ser a atração principal de um show gratuito ao ar livre em Kingston que seria estritamente apolítico, um apelo por paz entre as facções em guerra no gueto e uma celebração de “um amor, um coração”. Duas noites antes da apresentação, dois carros com homens armados invadiram a casa de Marley com barris em chamas. Incrivelmente, ninguém morreu, mas Marley e vários conhecidos ficaram feridos. Mostrando uma coragem notável, ele cumpriu a promessa de cantar no show. E, mostrando bom senso, deixou a ilha no dia seguinte e só voltou mais de um ano depois. “Alegam que eu estava apoiando um partido político, o que não é verdade”, insistiu. “Se fosse realmente verdade que eu estava defendendo política, teria morrido naquela noite, porque sei que os políticos são o diabo… Meu trabalho é ficar entre esses políticos e me tornar outra coisa para o povo.”

Durante os anos difíceis, Marley continuou comprometido com os ideais rastafári e com a autodeterminação para sua gente. No Terceiro Mundo, especialmente onde lutas pela libertação estavam em andamento, ele era visto como um músico popular e um aliado revolucionário. Marley continuou forjando uma música visionária que se opunha à maré de violência e celebrava os ritmos da vida. A diligência dele nunca fraquejou; no final das contas, foram suas próprias células rebeldes que o derrubaram. O câncer que o matou em 1981 havia se desenvolvido a partir de uma lesão não tratada ocorrida quando ele jogava futebol. O legado permanece: a beleza da música de Marley prova que, ao mesmo tempo que tem um significado especial para os sofredores deste mundo, também comove quem tem o coração aberto. Você não tem de entender o contexto sociopolítico ou a cultura rasta – ou mesmo o dialeto de Trenchtown usado por Marley – para compreender.

Os ritmos são parecidos com seu batimento cardíaco e a voz fala uma língua que o espírito entende. E, claro, quando bate, você não sente dor.

Adeus a um Homem de Bem

Um ferimento não tratado deu origem ao câncer que matou Marley

O dia 13 de maio de 1977 marcou o começo do fim para Bob Marley. Ele participava de um jogo de futebol na França, com vários jornalistas, quando machucou o dedão de um dos pés. Apesar da gravidade do ferimento, Marley não quis se tratar em hospitais convencionais, já que isso iria contra seus preceitos religiosos. Com o tempo, o pé foi tomado por células cancerígenas. Ele deveria ter amputado o dedo, mas continuou se tratando apenas com medicina alternativa. A saúde do cantor se debilitou de maneira rápida e irreversível. O câncer se espalhou pelo cérebro, fígado e pulmão. Logo ele já não conseguia mais comer e se locomovia com dificuldade. No dia 11 de maio de 1981, depois de um longo sofrimento, Bob Marley morreu em um hospital de Miami, aos 36 anos.