Jim Morrison – sexy, perigoso e imortal: por que o mito continua vivo?

Na edição de janeiro da Rolling Stone Brasil, investigamos a história do vocalista do The Doors, apresentamos uma entrevista histórica com o astro e ainda comentamos a discografia da banda

Paulo Cavalcanti

Jim Morrison, se estivesse vivo hoje, teria 70 anos e pouco mais de um mês. Um dos mais notórios membros do chamado “clube dos 27”, ele definitivamente não foi feito para durar ou ter cabelos brancos e rugas. A morte não é heroica, mas a mitologia que envolve o fim do vocalista do The Doors segue reproduzida infinitamente. Cada grande astro do rock que surgiu na década de 50 e 60 deixou uma marca e modificou o panorama social para as gerações seguintes. Mas Jim Morrison foi além; no fim das contas, ele não precisava se esforçar muito para ser mais moderno do que os contemporâneos. Na edição de janeiro da Rolling Stone Brasil, você conhece todas as facetas de Morrison, lê uma entrevista histórica com o cantor e ainda conhece a discografia e a videografia do Doors.

Rebelde autêntico, o artista renegou a família – dizia que os pais estavam mortos, o que não era verdade. Nunca mais quis saber deles, especialmente do pai, almirante da Marinha norte-americana. Mais preocupado com a poesia do que com a cultura jovem e rock and roll, a princípio ele passou longe de toda a efervescência criada pelos Beatles e pelos Rolling Stones. Depois do surgimento do Fab Four, todo jovem dos Estados Unidos aprendeu a tocar guitarra e montou uma banda de garagem. Morrison, não – virou músico por acaso. Ray Manzarek, colega dele na UCLA (Faculdade de Cinema da Califórnia), tinha uma banda iniciante chamada Rick and the Ravens. Depois do decisivo encontro na praia de Venice com Manzarek, onde Morrison mostrou ao colega algumas das poesias que havia feito, o tecladista ficou impressionado e convidou o poeta aspirante para se unir à banda. Usando a flexível e expressiva voz de barítono que aperfeiçoou ouvindo LPs de Frank Sinatra, Morrison ganhou o cargo de frontman sem muito esforço.

Assim, com Morrison se juntando a Manzarek, Robby Krieger (guitarra) e John Densmore (bateria), o som do The Doors se formou. Os elementos básicos eram imagens retiradas da poesia beat e da literatura romântica, mais pitadas de música oriental e flamenca e jazz moderno da costa oeste. Mas o blues, paixão dos quatro integrantes, é que dava poder à banda e sustentava a parede sonora. E o tempero dessa salada era o ácido, a verdadeira fonte da lisergia californiana.

The Doors (março de 1967), o primeiro álbum, jogou uma luz escura no otimismo da contracultura. A Guerra do Vietnã, levando potenciais fãs do The Doors a morrer do outro lado do mundo, fervia enquanto alguns sonhavam. Contendo imagens caóticas de incesto, destruição, violência, fim da noite e até misticismo, o Doors foi a trilha sonora para o conflito no leste da Ásia. “The End” parecia decretar que a velha geração tinha abandonado os filhos, que agora clamavam por uma amarga vingança.

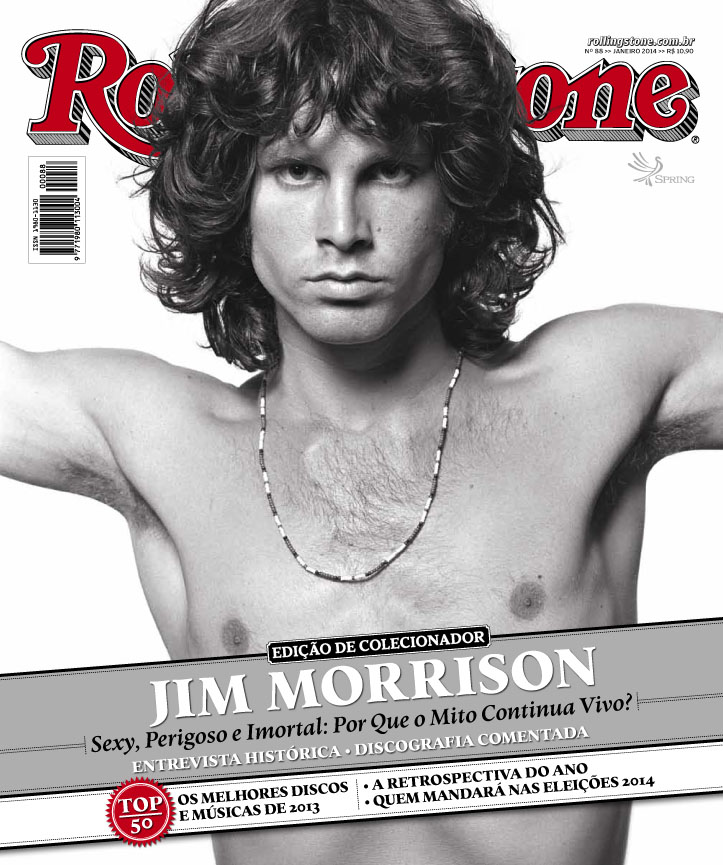

No começo, Morrison jogou o jogo. Estudante de imagem, sabia como vender as feições apolíneas com as quais foi abençoado. Ele pediu a Jay Sebring (cabeleireiro top de Los Angeles e mais tarde vítima da gangue de Charles Manson), que fizesse nele um corte de cabelo chamado “Alexandre, o Grande”. Com o peito nu e usando apenas um colar, Morrison posou para fotos promocionais que depois seriam apelidadas de “O Jovem Leão”. Essas imagens, feitas por Joel Brodsky, são até hoje reproduzidas e todo mundo as conhece (a mais famosa delas está na capa desta edição) – há cerca de 45 anos vendem com perfeição a ideia do jovem e sensual deus do rock. As feições de Morrison eram tão perfeitas que pareciam ter sido esculpidas. Só que não havia nada de feminino ou andrógino nele. Bonito, sim, e particularmente perigoso.

No verão de 1967, o Doors era onipresente na cultura pop – ninguém conseguia escapar de ouvir “Light My Fire”. Morrison, o Rei Lagarto, um xamã dionisíaco pingando sexo, desfilava pela região de Sunset Strip trajando calças de couro negro apertadas que não deixavam nada para imaginação. Com toda a arrogância do mundo, a banda contradizia o Beatles – o Fab Four dizia que “precisávamos de amor”, mas Morrison e companhia clamavam em “When the Music Is Over”: “Nos queremos o mundo e o queremos agora”.

Saiba mais na edição de janeiro da Rolling Stone Brasil, nas bancas a partir do dia 9. Clique aqui para ler um trecho da histórica entrevista concedida por Morrison à Rolling Stone EUA em julho de 1969.

Como artista, Morrison tinha uma dupla reputação. Era idolatrado por fãs adolescentes, mas o material que produzia muitas vezes era proibido para menores de 18 anos. Não se considerava um astro do rock, um cantor virtuoso ou ídolo adolescente, e sim um poeta que cantava o material que produzia. Vivia uma vida de vagabundo de luxo. Poderia ter a mansão mais luxuosa em Beverly Hills, mas, em vez disso, dormia em hotéis baratos ou no apartamento em Laurel Canyon que bancava para a namorada, Pamela Courson, com quem vivia entre tapas e beijos. Carrões e bens materiais não eram do interesse dele. Dava dinheiro e presentes a mendigos e amigos bêbados. E poetas não são poetas se não enchem a cara.

Morrison nunca foi junkie. Detestava cocaína, experimentou profusamente LSD de 1965 a 1967, mas as viagens de ácido pararam quando viu que o álcool resolvia os problemas que tinha. Quando sóbrio, era um cavalheiro do sul, gentil e de fala mansa. O problema de encher a cara é que ele se tornava inconveniente e disposto a cometer mesquinharias com quem estava ao seu redor e se importava com ele. Tanto causava encrenca nos shows que chegou a ser preso em pleno palco em um show em New Haven. Costumava dizer que queria usar os métodos de provocação da trupe do Living Theater.

A grande tragédia na vida de Morrison viria em 1º março de 1969, em uma apresentação no Dinner Key Auditorium em Miami (Flórida), justamente o estado onde o artista nasceu. O show começou com duas horas de atraso, devido a um desentendimento entre os promotores do evento. Morrison entrou no palco bêbado, não concluiu nenhuma canção e entoava discursos inflamados para provocar a plateia. Em certo ponto, abaixou a calça de couro e ameaçou mostrar o pênis – por debaixo da calça ele usava uma cueca samba-canção. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela fatídica noite – se Morrison expôs os genitais ou não – e nem os integrantes do Doors, nem os policiais ou o público de 10 mil pessoas conseguiram formar uma opinião definitiva. Finalmente, no encerramento da apresentação, o cantor pediu que o público tomasse conta do palco e o caos foi instaurado. Morrison, antes um dos astros mais espertos e literatos do rock, agora era um palhaço alcoólatra e inconveniente. O que ninguém percebeu é que, com um gesto extremo como esse, o astro clamava por ajuda, e não por veneração barata.

Na época, a própria Rolling Stone EUA achou que o episódio foi mais constrangedor do que ultrajante. Na famosa reportagem que a revista publicou na ocasião, Morrison aparecia em um pôster de “procurado” do velho oeste. A crítica e o movimento underground, que tanto incensaram o Doors em 1966 e 1967, agora decretavam que a banda era “peso leve”, e que Morrison não passava de um bufão cantorzinho de baladas.

Poucos meses após o incidente de Miami, apareceu Charles Manson, outro fantasma a assombrar a contracultura. Morrison foi deixado de lado e perdeu o título de homem mais odiado dos Estados Unidos. Talvez o cantor tenha achado que o fato de ser bonito prejudicasse o desejo de ser levado a sério como artista. Para sufocar o “Jovem Leão”, ele guardou as calças de couro, engordou e escondeu o rosto atrás de uma barba e óculos escuros.

A Justiça norte-americana queria transformar Morrison em exemplo. Ele foi julgado, condenado, teve de pagar pesadas multas e viu sua energia esvaída em meio a idas e vindas ao tribunal. Acabou condenado a seis meses de prisão. Apelou, mas temia o dia em que seria encarcerado.

Mas o Doors era uma mini-indústria, e mesmo com seu homem de frente envolto em problemas, a banda precisava produzir, gravar e se apresentar. Depois de Miami, os promotores de espetáculos achavam que Jim Morrison era uma bomba-relógio, e o número de apresentações caiu consideravelmente. Em compensação, a banda se recuperou em estúdio, lançando Morrison Hotel e gravando L.A. Woman, dois álbuns consistentes e mais focados que apontavam para dias melhores.

Morrison perdeu a fé, se fechou para o mundo e entrou em forte depressão. Não era fácil conviver com ele, e ele próprio sabia disso. Os amigos se afastaram discretamente. Longe de ser um mártir de alguma causa ou um herói da liberdade de expressão, Jim Morrison era apenas um cara perdido. Em março de 1971, foi para a França, terra dos poetas e dos artistas surrealistas que tanto adorava. Nessa tentativa de recuperar a musa poética em terra estrangeira, não teve tempo de produzir muito. Mas pelo menos parecia estar mais sossegado, longe do assédio e das pressões.

A morte de Jim Morrison, oficialmente vitimado por um ataque cardíaco em 3 de julho de 1971, gerou dezenas de teorias de conspiração – repassá-las aqui nem valeria a pena. Mas, ao morrer no apartamento em que vivia, Morrison teve o final que sempre quis: o do poeta nu, morto silenciosamente dentro da banheira. E não deixou de ser um dedo do meio para aqueles que o queriam atrás das grades e humilhado.

Quando Morrison se foi, os outros três membros do The Doors teimosamente seguiram em frente. Lançaram dois álbuns que passaram despercebidos e logo encerraram as atividades. Morrison tornava tudo difícil, mas sem ele a banda perdia sua entidade. A poesia caótica de fim do mundo do Doors foi literalmente sepultada pelo resto da década de 70. Em tempos de glam, rock progressivo e disco music, a visão sinistra de Morrison não tinha espaço. Claro, muitos fãs do Doors acabaram militarando no punk, mas a visibilidade da banda e de seu carismático e complicado frontman parecia ter esgotado.

Em 1979, o diretor Francis Ford Coppola usou “The End” de forma decisiva no épico Apocalypse Now. As memórias da Guerra do Vietnã estavam de volta, e seu bardo mais eloquente também. Jim Morrison era assunto nas livrarias com o best-seller Ninguém Sai Vivo Daqui e na capa da Rolling Stone com a provocativa chamada “He’s Hot, He’s Sexy and He’s Dead” (Ele é Quente, Ele é Sexy, Ele está Morto). Os anos 80 foram infestados de bandas que se calcavam no som baseado em teclados e abusavam de imagens surrealistas – de Echo & the Bunnymen a The Cult, todo mundo queria um pedacinho do The Doors.

Talvez em termos de mitologia póstuma, hoje Morrison tenha sido suplantado por Kurt Cobain como o grande garoto problema do rock. O líder do Nirvana e o vocalista do Doors foram verdadeiramente heróis trágicos. Morrison, em particular, praticou o conceito da húbris – tornou-se tão arrogante que desafiou a fonte de seus poderes e, no processo, foi destruído. Ele ainda está enterrado no cemitério Père Lachaise, em Paris, e todo ano a administração local toma medidas para impedir o caos e o vandalismo que cercam a lápide do cantor, que até ficaria contente com isso. E enquanto a poderosa música do The Doors passar de geração para geração e as fotos do Jovem Leão circularem, o espectro do Rei Lagarto estará conosco.