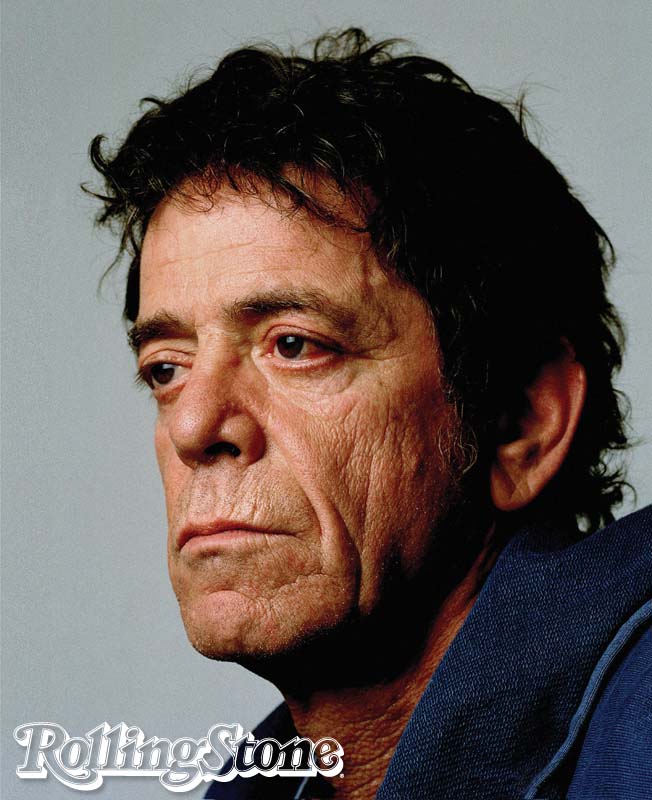

Relembrando Lou Reed

A viúva, os amigos e os admiradores prestam homenagens ao eterno provocador do rock

Laurie Anderson

No cruel universo das paradas de sucessos, Lou Reed é um artista de um hit só. “Walk on the Wild Side”, retirada do álbum Transformer e lançada como single, chegou ao Top 20 no final de 1972. Mas números e estatísticas não contam a história verdadeira e muito menos medem o quanto o artista mudou as regras do jogo a partir da segunda metade da década de 60. Reed despontou no Velvet Underground, provavelmente a banda de primeiro escalão do rock que menos vendeu discos no período em que durou. Enquanto gente como Scott Walker e Leonard Cohen davam um verniz literário às figuras do submundo, Reed ia direto na ferida. Com ele, tabus deixaram de ser tabus e ganharam glamour. Junkies, prostitutas, desajustados e maníaco-depressivos viraram lugar-comum no vernáculo do rock. Outros se apropriaram das imagens e dos personagens de Reed, mas o nova-iorquino fez tudo primeiro, com mais realismo e contundência. Uma ideia equivocada é a de que ele foi responsável apenas por uma revolução na linguagem escrita do rock. Longe disso: o estilo protopunk e resmungão de cantar aprofundou rupturas criadas por Jimi Hendrix, Bob Dylan e dezenas de bandas de garagem. E se Reed lançou o inaudível Metal Machine Music (1975) apenas para provocar a indústria musical, acabou provando que a demolição sonora não tem limite no rock. “Sou como Bette Davis, odeio sentimentalismo barato”, falou em 1987. Mal-humorado e contraditório, Reed renegou muitas das coisas que pareciam ser verdades absolutas no universo que criou. Talvez ele nem se importasse em ser lembrado com tanta reverência. Mas essa definitivamente não é a opinião das pessoas tocadas pela arte dele.

Conheci Lou em Munique, não em Nova York. Era 1992, e nós dois estávamos tocando no festival Kristallnacht, de John Zorn, para relembrar a Noite dos Cristais Quebrados, em 1938, que marcou o início do Holocausto. Eu me lembro de reparar na expressão irritada dos oficiais da alfândega com tantos músicos de Zorn passando pela imigração com camisetas vermelhas que diziam “rhythm and jews!” (ritmo e judeus!).

Zorn queria que nós todos nos conhecêssemos e tocássemos juntos para fugir do modelo comum de festival de “entra um, sai outro”. Foi por isso que Lou me pediu para que eu lesse algo com a banda dele. Foi o que eu fiz, e foi barulhento, intenso e divertido demais. Depois do show, Lou disse: “Você fez exatamente do jeito que eu faço!”. Por que ele precisou de mim para fazer o que ele fazia com facilidade não ficou claro, mas ele disse isso em tom de elogio, com toda a certeza.

Eu gostei dele de cara, mas fiquei surpresa por ele não ter sotaque inglês. Por algum motivo, eu achava que o Velvet Underground era britânico, e só fazia uma ideia vaga do que eles faziam (é, eu sei…). Eu era de um mundo diferente. E todos os mundos em Nova York que existiam na época – o mundo da moda, o da arte, o literário, o do rock, o financeiro – eram bem provincianos. Ainda não tinham se conectado.

Acontece que Lou e eu morávamos perto um do outro em Nova York e, depois do festival, ele sugeriu de nos encontrarmos. Acho que ele gostou quando eu disse: “Sim! Claro! Estou fazendo turnê, mas quando eu voltar, daqui a uns quatro meses… vamos nos ver com certeza”. Isso rolou durante um tempo, e ele finalmente me convidou para ir à convenção da Audio Engineering Society. O evento é o maior e melhor lugar para encontrar novos equipamentos, e nós passamos uma tarde feliz olhando amplificadores e cabos e conversando sobre trabalho. Eu não fazia ideia de que aquilo era para ser um encontro, mas, quando saímos para tomar um café depois, ele disse: “Quer ir ao cinema?” Claro. “E, depois do filme, jantar?” Tudo bem. “E daí podemos dar um passeio?” “Humm…” A partir de então, nunca mais nos separamos de verdade.

Lou e eu tocamos juntos, nós nos tornamos melhores amigos e depois almas gêmeas, viajamos, escutamos e criticamos o trabalho um do outro, estudamos coisas juntos (caçar borboletas, meditar, andar de caiaque). Inventamos piadas ridículas; paramos de fumar 20 vezes; brigamos; aprendemos a segurar a respiração embaixo d’água; fomos à África; cantamos ópera em elevadores; ficamos amigos de pessoas improváveis; seguimos um ao outro em turnê sempre que pudemos; arrumamos um cachorro querido que tocava piano; compartilhamos uma casa que era separada dos nossos endereços próprios; protegemos e amamos um ao outro. Nós sempre víamos muita arte e música, peças e shows, e eu observava como ele adorava e apreciava outros artistas e músicos. Era sempre tão generoso. Ele sabia como aquilo era difícil de fazer. Nós adorávamos nossa vida no West Village e os nossos amigos; em tudo, sempre fazíamos o melhor possível.

Assim como muitos casais, nós construímos maneiras de ser – estratégias, e às vezes concessões, que nos permitiram fazer parte de um par. Às vezes perdíamos um pouco mais do que éramos capazes de dar, ou abríamos mão de coisas demais, ou nos sentíamos abandonados. Às vezes, ficávamos irritados de verdade. Mas, mesmo quando eu estava louca da vida, nunca fiquei entediada. Nós aprendemos a nos perdoar. E, de algum modo, durante 21 anos, nós vivemos com a mente e o coração enroscados.

Era primavera de 2008 quando eu estava caminhando por uma rua da Califórnia, sentindo pena de mim mesma e falando ao celular com Lou. “Tem tantas coisas que eu nunca fiz e queria fazer”, eu disse.

“Como o quê?”

“Eu nunca aprendi alemão, nunca estudei física, nunca me casei.”

“Por que nós não nos casamos?”, ele perguntou. “A gente se encontra no meio do caminho. Eu vou até o Colorado. Que tal amanhã?”

“Hum… você não acha que amanhã é cedo demais?”

“Não, não acho.”

E assim, no dia seguinte, nós nos encontramos em Boulder (Colorado) e nos casamos no quintal de um amigo em um sábado, com nossas roupas velhas de sábado, e, quando eu tive de fazer um show logo depois da cerimônia, Lou disse que tudo bem (músicos casados é mais ou menos igual a advogados casados. Quando você diz: “Caramba, tenho de trabalhar no estúdio até às 3 hoje à noite”, você sabe bem o que é isso, então não fica necessariamente bravo).

Acho que existem muitas maneiras de ser casado. Algumas pessoas se casam com alguém que mal conhecem – e isso também pode dar certo. Quando você se casa com o seu melhor amigo há tantos anos, deveria haver outro nome para isso. Mas o que mais me surpreendeu no casamento foi a maneira como ele alterou o tempo. E também a maneira como adicionou uma ternura que, de algum modo, era completamente nova. Para parafrasear o grande Willie Nelson: “Noventa por cento das pessoas no mundo acabam com a pessoa errada. E é isso que faz a jukebox girar”. A jukebox de Lou girava por amor e por muitas outras coisas também – beleza, dor, história, coragem, mistério.

Lou passou os dois últimos anos doente, primeiro devido a tratamentos com interferon, uma série de injeções terríveis, mas às vezes eficientes, que trata a hepatite C e vem com efeitos colaterais horripilantes. Então ele desenvolveu câncer de fígado, piorado por uma diabete avançada. Nós ficamos bons com hospitais. Ele aprendeu tudo sobre as doenças e os tratamentos. Continuou fazendo tai chi todos os dias durante duas horas, mais fotografia, livros, gravações, o programa de rádio dele com Hal Willner e vários outros projetos. Ele adorava os amigos dele, e ligava, mandava mensagem de texto e e-mail quando não podia estar com eles. Tentamos compreender e aplicar as coisas que o nosso professor Mingyur Rinpoche disse – principalmente as mais difíceis, como: “Você precisa tentar dominar a capacidade de se sentir triste sem na verdade estar triste”.

No primeiro semestre, no último minuto, ele fez um transplante de fígado, que pareceu funcionar perfeitamente, e retomou a saúde e a energia quase instantaneamente. Daí isso também começou a falhar, e não havia saída. Mas quando o médico disse: “Acabou. Não temos mais opções”, a única parte que Lou escutou foi “opções” – ele não desistiu até a última meia hora de sua vida, quando de repente aceitou – de uma vez só e por completo. Estávamos em casa – eu o tinha tirado do hospital alguns dias antes –, e, apesar de estar extremamente fraco, ele insistiu em sair à luz clara da manhã.

Como meditadores, nós tínhamos nos preparado para isso – como mover a energia da barriga para o coração e para fora, pela cabeça. Nunca vi uma expressão tão cheia de maravilhamento quanto a de Lou quando morreu. As mãos dele estavam fazendo a forma 21 da água fluindo do tai chi. Os olhos dele estavam bem abertos. Eu segurava nos braços a pessoa que eu mais amava no mundo, e estava conversando com ele enquanto morria. O coração dele parou. Ele não teve medo. Eu tinha conseguido caminhar com ele até o fim do mundo. A vida – tão linda, dolorosa e estonteante – não pode ser melhor do que isso. E a morte? Acredito que o motivo da morte é a liberação do amor.

No momento, só sinto a maior alegria e tenho muito orgulho da maneira como ele viveu e morreu, de sua força e de sua graça incríveis.

Tenho certeza de que ele virá até mim nos meus sonhos e vai parecer vivo mais uma vez. E eu de repente estou aqui sozinha, estupefata e agradecida. Como é estranho, emocionante e milagroso nós podermos mudar tanto um ao outro, amar tanto um ao outro por meio das nossas palavras, da nossa música e da nossa vida real.