Vidas Secas

Com um projeto que promete ser a salvação do país em geração de energia, o governo federal passa por cima dos direitos das comunidades afetadas pela usina de Belo Monte

Por Christiane Peres

Amanhece em Altamira, cidade a sudoeste do Pará, quando a Kombi pega a estrada rumo à comunidade São Raimundo Nonato, no quilômetro 45 da rodovia Transamazônica. No local, também conhecido como Travessão da Cobra Choca, vivem 192 famílias de agricultores. Asfalto não existe, ficou a quilômetros de distância, ainda perto de Altamira. Energia elétrica também não há. O último ponto do Programa Luz para Todos, do governo federal, ficou no início do Travessão, na última grande fazenda antes de chegar à vila desses pequenos agricultores. Uma gente esquecida no tempo, só lembrada agora, quando a retomada do projeto de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, apontou que as terras ocupadas por essas pessoas seriam alagadas. Diante do megaprojeto encabeçado pelo governo, essa comunidade luta para permanecer em sua terra.

As cortinas de chita estampadas dividem os cômodos da casa de Marizete Brasiliana dos Santos. De perto, entende-se que ali o ritmo de vida é outro – as necessidades e os desejos também. Há fartura na mesa, apesar da simplicidade da morada. No cardápio do almoço, arroz, feijão, legumes cozidos, frango caipira, carne de panela, macarrão e salada de alface, recém-colhida da horta da família. Nessa hora, Marizete desabafa: “Eles pensam que trazer essa usina é desenvolvimento. Pra gente, não é. Em vez disso, deviam construir um posto de saúde aqui na comunidade, trazer escolas para os nossos filhos. Mas isso eles não fazem”, contesta. “A gente tem medo de pensar que pode ficar sem nada quando essa obra sair. Na cidade é preciso comprar tudo. Sem emprego, vamos viver como lá?”

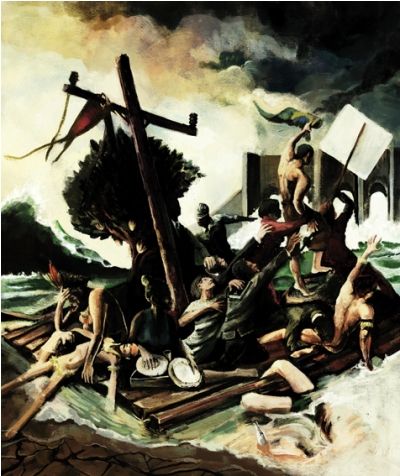

Belo Monte é uma das mais imponentes e questionadas obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Será a segunda maior hidrelétrica brasileira, somente atrás da binacional Itaipu, construída no rio Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Em estudo desde a década de 70, ainda durante o período da ditadura militar, o projeto de Kararaô – antigo nome de Belo Monte – foi alterado e reprovado diversas vezes. Ironicamente, foi durante o governo petista de Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda reunia boa parte da vanguarda ambientalista do país, que o novo projeto da usina foi aprovado, em fevereiro de 2010. Com a urgência pré-eleitoral que levou Dilma Rousseff ao poder, o governo passou por cima dos direitos das comunidades atingidas e relegou ao segundo plano o debate sobre a sustentabilidade do empreendimento. A usina de Belo Monte, vendida como a salvação do Brasil em geração de energia, é motivo de críticas de vários setores e protagoniza um dos processos mais antidemocráticos desde os tempos do regime militar.

Os otimistas afirmam que o empreendimento terá capacidade para gerar 11,2 mil megawatts de energia, mas estudos relacionados à obra mostram que Belo Monte jamais irá operar com essa potência. A energia média assegurada é de 4,5 mil megawatts e, em tempos de seca, a geração poderia ficar abaixo de mil. Para os críticos da obra, o custo-benefício não compensa, mas o governo e a Norte Energia – consórcio vencedor do leilão da usina – contestam. “O sistema brasileiro de hidrelétricas é invejado no mundo inteiro e não é besta de construir uma usina que não tenha viabilidade econômica”, pondera Luiz Fernando Rufato, diretor de construção do consórcio.

Assim como Marizete, calcula-se que mais de 30 mil pessoas sofrerão com as incertezas relacionadas à megausina. Vando Tavares é dono de um pequeno ponto comercial na comunidade São Raimundo Nonato. Morador da região há 22 anos, ele sempre ouviu os boatos sobre a construção. Há até pouco tempo, aliás, era o único morador do Travessão da Cobra Choca a favor da usina, mas a difícil negociação com os representantes do consórcio vencedor alterou a opinião do comerciante. “Ainda não sou totalmente contra, porque a gente precisa de energia, não é?”, diz. “Mas ninguém nos diz para onde seremos levados, quanto vamos receber pelas terras. Além do comércio, vivo da pecuária e também plantei uns oito mil pés de cacau, que daqui a pouco vão começar a dar.”

Junto ao gado, o cacau é uma das principais fontes de renda da população dos arredores da Transamazônica. Os 15 municípios da região são responsáveis por 80% da produção do Pará. Em 2009, por exemplo, o estado produziu 56 mil toneladas da amêndoa; dessas, 45 mil toneladas saíram das terras de sete mil famílias que vivem na região da Transamazônica. Em volume, a produção paraense só fica atrás da Bahia.

De acordo com Paulo Henrique Fernandes, coordenador regional da Ceplac (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), entidade ligada ao Ministério da Agricultura, um pé de cacau vive, em média, 40 anos. Após cinco anos da plantação, começa a dar o fruto, que rende a amêndoa seca vendida na cidade e também para o exterior. “O cacau da nossa região sustenta diversas famílias. Tem muito produtor que sentirá o impacto da construção de Belo Monte, pois vai perder seu ganha-pão”, afirma Fernandes. O valor de venda depende da qualidade da amêndoa seca, mas os agricultores conseguem, no mínimo, R$ 5 pelo quilo. “Se uma família tem três mil pés, pode tirar até dois salários mínimos por mês, porque o cacau dá o ano inteiro. Nem o boi rende isso aqui”, complementa José Aparecido de Souza Santos, presidente da Agrivox (Associação dos Agricultores da Volta Grande do Xingu).

José Aparecido também é vizinho de Vando e Marizete e, assim como eles, perderá suas terras para o lago que será formado pela barragem. Seus 104 hectares serão alagados – e, até o momento, ele ainda não sabe o que acontecerá com família e amigos. “Eles dizem que vão nos dar até R$ 100 por pé de cacau, mas isso paga o sustento de uma vida?”, questiona.

Para agravar a situação, a maior parte das terras da comunidade São Raimundo Nonato não tem título concedido pelo Incra. A falta da documentação apenas serve para levar às alturas a apreensão dos moradores.

Na capital federal, Edison Lobão, ministro de Minas e Energia, tem falado para quem quiser ouvir que “Belo Monte sairá a qualquer custo”. Nem mesmo as recentes recomendações de suspensão da obra feitas pela OEA (Organização dos Estados Americanos), por violações dos direitos das populações atingidas, têm impedido o governo de continuar as pressões a favor do empreendimento.

Após reunião com a presidente Dilma, Lobão declarou em entrevista que a usina é prioridade para o futuro energético do país. Em Altamira, o discurso em favor da obra vem revestido de boa ação. Segundo Vilmar Soares, coordenador do FORT Xingu (Fórum Regional de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental da Transamazônica e Xingu), o projeto trará muitos benefícios para toda a região. “Belo Monte é um projeto positivo”, ele promete. “Os impactos foram muito reduzidos. Não alagará mais terras indígenas e os impactos na cidade também não são muitos. Serão atingidas 4.747 propriedades de uma área de favela. Vamos resolver a vida dessas pessoas.” O discurso de Soares apenas valoriza o lado mais forte dessa disputa: minimiza os impactos, supervaloriza os benefícios e exclui do debate aqueles que serão realmente afetados, como os moradores dos baixões de Altamira.

“Tudo que está acertado no papel a gente pode cobrar, por isso acho que vale a pena lutar por Belo Monte. A usina trará muito desenvolvimento para a região. A infraestrutura de Altamira será toda feita, porque para a obra sair isso tem que estar pronto”, afirma Soares, otimista. Na prática, no entanto, não é o que vem acontecendo.

Os responsáveis por Belo Monte estão sentindo na pele o efeito que desencadearam na região por causa da construção da usina. Em Altamira, vive-se uma inflação imobiliária desenfreada. Um ano atrás, o metro quadrado custava R$ 20. Agora é encontrado de R$ 100 a R$ 150; em algumas áreas, o preço já chega a R$ 200. Por causa da explosão inflacionária, o consórcio ainda estuda onde irá reassentar as 30 mil pessoas que serão removidas dos locais onde vivem por causa das inundações que a represa do Xingu irá provocar.

Vilmar Soares lembra que a obrigação do consórcio, por contrato, é construir as residências em um perímetro que não ultrapasse 7 quilômetros do centro. “Sabemos que eles estão negociando áreas distantes e que já pediram até para analisar documentações, mas estamos com uma ação judicial pronta nas mãos caso eles não cumpram o que foi acordado”, diz Soares. “Queremos a obra, mas não queremos criar guetos, temos de evitar desastres sociais como vimos em outras obras do mesmo tipo.”

O governo federal promete uma ação coordenada para garantir o crescimento sustentável do complexo do Xingu, com investimento de R$ 500 milhões. Mas, apesar do discurso e da “garantia” do papel, não se veem nas ruas de Altamira as obras para melhoria da infraestrutura local. Asfalto em péssimas condições, ausência de transporte público, problemas nas escolas e em hospitais e mais da metade da cidade sem saneamento básico fazem parte da realidade dos mais de 100 mil habitantes.

Em abril de 2010, o Ibama estabeleceu 40 condicionantes para emitir a licença prévia de Belo Monte, mas um relatório recente da Norte Energia aponta que grande parte das providências exigidas pelo órgão ambiental sequer saiu do papel, contrariando o discurso de um dos diretores. “Cumprimos 100% dentro do que foi combinado no conceito do Ibama, de que não posso piorar o Índice de Desenvolvimento Urbano da região”, diz Rufato, do consórcio Norte Energia. “Não posso piorar saúde, não posso piorar segurança, não posso piorar educação.” Mas, na prática, o que foi feito até agora?

Outro relatório, produzido pelo próprio Ibama, mostra que a situação na região de Altamira continua precária. O documento aponta que 59% dos planos, programas e projetos nas áreas de saúde, educação e saneamento não foram concluídos. Em 250 páginas, o parecer do instituto demonstra que as condicionantes não foram cumpridas pelo empreendedor. E o mais grave: em vistoria realizada no início de maio, técnicos constataram que diversas obras para saúde e educação – que, de acordo com o consórcio, já estavam sendo executadas – simplesmente não existem. Preocupados, procuradores do Ministério Público Federal temem que, a exemplo do que já aconteceu em etapas anteriores do processo de licenciamento, as exigências sociais e ambientais sejam ignoradas.

No início de junho último, o MPF ajuizou a 11ª ação civil pública por problemas no licenciamento de Belo Monte. O processo pede a suspensão da licença de instalação concedida para o início das obras. Segundo dados do MPF, a falsidade nas informações apresentadas ao Ibama foi até objeto de notificação à Norte Energia. No Ofício 477/2011, o coordenador-geral de Infraestrutura de Energia Elétrica e a diretora de Licenciamento Ambiental do órgão destacam o artigo 69-A da Lei 9.605/98, que trata de conduta criminosa ao apresentar, no licenciamento ambiental, “estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso”. Assim mesmo, o Ibama concedeu a licença de instalação, criando conceitos inexistentes na lei ambiental, como condições “em cumprimento” ou “parcialmente atendidas”.

Vale lembrar que as condicionantes estabelecidas pelo Ibama deveriam ser cumpridas antes do início da obra para que a região tivesse condições de receber o empreendimento e todo o impacto causado por ele. Para o MPF, ao não cumprir suas próprias exigências para Belo Monte, o Ibama atingiu o “limite da irresponsabilidade”.

É com esse despreparo que a centenária Altamira estima receber outras 100 mil pessoas atraídas pelos empregos gerados pela construção da usina. Calcula-se que oito mil já tenham se mudado para a região desde o anúncio da obra.

As 24 etnias que habitam a bacia do Xingu – em 21 terras indígenas que vão do Mato Grosso ao Pará – serão direta ou indiretamente afetadas pela obra. Na região de infl uência direta da usina, são três as terras impactadas: Paquiçamba, dos Juruna; a área dos Arara da Volta Grande; e outra área Juruna, a Boa Vista do Km 17, às margens da rodovia PA 415, e que sofrerá com o aumento do tráfego na estrada e com o canteiro de obras próximo à aldeia. Dessas áreas, apenas Paquiçamba é regularizada, o que aumenta a tensão entre os índios, que se veem ameaçados por um projeto que promete benefícios dos quais jamais irão usufruir. A energia de Belo Monte não chegará para as comunidades locais: vinculada ao Sistema Interligado Nacional, a usina terá sua energia distribuída por todo o país, além de abastecer a indústria eletrointensiva, principalmente a do alumínio – uma das principais investidoras no setor elétrico nacional.

Sheyla Yakarepi Juruna ainda era menina quando ouviu falar de Belo Monte pela primeira vez. Aos 13 anos, viu de perto a oposição da índia Tuíra, em 1989, no 1º Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, realizado em Altamira: armada com um facão, a kayapó cortou a face de José Antonio Muniz Lopes, então presidente da Eletronorte, conterrâneo e apadrinhado do então presidente José Sarney. Tuíra mostrou assim sua indignação em relação ao projeto original, que previa seis barramentos no rio Xingu. Desde que os debates sobre Belo Monte retornaram à cena nacional, em 2009, Sheyla, hoje com 35 anos, percorre o país e o exterior para divulgar o desrespeito sofrido pelas populações atingidas, além de levantar as principais perguntas que permanecem sem resposta.

“A Funai diz que está do nosso lado, nos ajudando, mas como? Liberando a obra por cima da nossa vontade? Esse é um processo enganador, porque não tem nos consultado”, diz Sheyla. A Fundação Nacional do Índio alega que os impactos apontados serão superados por programas de mitigação e compensação já sugeridos ao Ibama, mas que até agora também não saíram do papel. Entre as medidas, estão os estudos para a aquisição de novas áreas para os índios, a demarcação de terras e a melhoria no atendimento à saúde e na estrutura da Funai na região.

A apreensão se estende às aldeias que ficam na Volta Grande do Xingu. O trecho de 100 quilômetros de rio sofrerá, segundo os especialistas, um “verão eterno”, pois a vazão das águas do rio será reduzida, impactando a navegabilidade, a pesca e a qualidade da água consumida pelos ribeirinhos e pelos índios Arara e Juruna que têm terras nessa região. “Aqui o rio vai secar e eles dizem que nada mudará na nossa vida. Que o projeto não vai alagar terra indígena e por isso não vamos sofrer. É uma mentira”, garante Josinei, jovem liderança do povo Arara. “Aí, pra gente ficar quieto, o pessoal da obra vem tentar comprar a gente com cesta básica. Mas isso não vai adiantar nada. Vão dar duas, três, mas e depois? O rio nos dá comida sempre.”

Considerados extintos por volta da década de 40, os Arara, no médio Xingu, voltaram à cena com a construção da rodovia Transamazônica, no início dos anos 70. O trecho que hoje liga as cidades de Altamira a Itaituba passou a poucos quilômetros de uma das grandes aldeias onde eles se reuniam nos períodos de estiagem. A estrada cortou plantações, trilhas e acampamentos de caça tradicionalmente utilizados pelos índios. O povo acabou apartado pela “estrada da integração nacional”, e misturado à população local, perdeu sua língua e muitos costumes.

A menos de uma hora de voadeira (uma lancha de pequeno porte) da aldeia Arara, uma placa branca indica o início da terra indígena dos Juruna. As ofertas de comida, roupa e energia também chegaram por lá, levadas por representantes dos construtores da usina. Mas Marino Juruna, líder do grupo, diz que seu povo não se rendeu às tentações. “Toda a aldeia é contra Belo Monte. E isso desde o início, lá nos anos 80.”

A proposta inicial da usina foi elaborada durante o período da ditadura militar e consistia na construção de seis barragens no rio Xingu, no que formaria um dos maiores complexos hidrelétricos do mundo. Kararaô foi arquivada nos moldes iniciais. Belo Monte a substituiu com alterações, que, segundo o governo, reduziriam os impactos ambientais e não afetariam mais terras indígenas. A área de inundação foi reduzida de 1.225 para 516 quilômetros quadrados. De fato, o projeto não alaga mais terras indígenas, porém afeta, pela secura do rio, o estilo de vida das comunidades que dependem do Xingu para sobreviver.

Encabeçando a luta contra a hidrelétrica desde os anos 80, Raoni Metuktire, o velho líder kayapó, traz em sua fala o espírito guerreiro da etnia e de todos os que serão afetados pela usina. “Eu não gosto e não quero essa barragem. Enquanto eu estiver vivo, vou lutar para impedir essa obra. Eu penso que o governo tem que deixar o rio como está. Nas viagens que já fiz pela Europa, eu vi gerarem energia com o vento. Por que aqui não podemos pensar nisso também?”, ele pergunta, por intermédio de seu sobrinho e intérprete, Megaron Txukarramãe.

O desejo de Raoni ainda demorará a se concretizar. Hoje, mais de 80% da energia brasileira é produzida por hidrelétricas, e 20% dessa produção se perde nos sistemas de transmissão – sucateados e tecnologicamente ultrapassados.

Além disso, o Brasil ainda investe pouco em incentivo para as fontes eólica, solar e biomassa. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Ministério de Minas e Energia, a biomassa (incluindo bagaço de cana, lenha e outros materiais vegetais) contribuiu com 5,9% da eletricidade produzida no país em 2009; já a eólica, com modestíssimos 0,3%.

As previsões mostram que, em 2014, a participação da energia eólica e solar na matriz energética brasileira deve ficar em apenas 2% – apesar de estudos apontarem que o país possui enorme potencial para esses tipos de energia, que poderiam substituir os 10% de eletricidade gerada em usinas nucleares e térmicas. Mas, de acordo com declarações de Nelson Hübner, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, o carro-chefe do país continuará a ser a energia hidrelétrica. “As outras renováveis vão crescer pouco a pouco.” Enquanto isso não ocorre, índios, ribeirinhos, pequenos agricultores e moradores das regiões pobres de Altamira se somarão a uma grande massa de gente preterida em prol do “desenvolvimento” do Brasil.