Há 20 anos, Dookie colocava o punk rock nas paradas

Billie Joe Armstrong relembra os bastidores do disco que levou o Green Day ao estrelato

DAVID FRICKE

“Naquele momento, eu só queria escrever músicas das quais eu me orgulhasse e que pudesse tocá-las em cinco anos”, diz Billie Joe Armstrong, vocalista e guitarrista do Green Day, relembrando o estado de espírito dele há 20 anos – exatamente em 1º de fevereiro de 1994, o dia do lançamento de Dookie, terceiro disco do Green Day e o primeiro por uma grande gravadora. Ele tem outra lembrança anterior a essa, de quando o trio recebeu o adiantamento da Reprise Records, selo da Warner que lançou o álbum: “Eu me lembro de pensar: ‘Vamos gravar esse negócio e garantir que vai sobrar dinheiro para pagar o aluguel, no caso de algo acontecer.”

Dez grandes shows da história do Grammy, como o do Green Day, em 2005.

E o que aconteceu foi o seguinte: Armstrong, o baixista Mike Dirnt e o baterista Tré Cool se tornaram estrelas do rock da noite para o dia. Dookie acabou vendendo mais de 16 milhões de cópias, desenterrou a banda da cena underground de Berkeley (Califórnia) e a catapultou para shows em arenas e estádios pelo mundo. Com 11 discos de estúdio, incluindo a celebrada ópera-rock American Idiot (2004), dá para dizer que o Green Day é a banda punk mais bem sucedida da atualidade.

Na entrevista a seguir, Armstrong admite que continua a se surpreender pelo impacto de Dookie e relembra detalhes e sentimentos da época das gravações.

Quando você começou a perceber as grandes gravadoras farejando vocês? O segundo disco do Green Day, Kerplunk!, foi lançado pelo selo independente Lookout em janeiro de 1992, logo após o Nevermind do Nirvana ter alcançado o topo da parada norte-americana.

Eu me lembro de o Larry Livermore [fundador da Lookout] dizendo que as gravadoras estavam ligando para ele. Nós ignoramos. Não sabíamos o que isso significava. Achávamos que fossem trotes! Havia um monte desses Nirvanas e Soundgardens de segundo e terceiro escalão por aí, e a gente não se encaixava nesse molde. As gravadoras não estavam procurando pela gente pra valer.

Na verdade, elas estavam. Vocês se tornaram o objeto de um leilão entre a Geffen, a Columbia e a Reprise.

Tínhamos muito público. Mas ninguém sabia quem ele era, era tudo baseado em uns fanzines muito pequenos, uma molecada marcando shows para a gente em auditórios. O cara da Geffen me olhou e falou: “Vocês esgotaram ingressos no City Garden [em Trenton, Nova Jersey]?”. E a gente também estava lotando o Whisky A Go Go [em Los Angeles]. Até o povo da Warner Bros. ficou, tipo: “Puta merda!”

Como eram as reuniões da banda nessa época? E como vocês acabaram se decidindo pelo selo Reprise, do Rob Cavallo?

A gente devia estar chapado. Tenho que admitir. A gente estava sempre bem louco [risos]. Foi por um nebuloso processo de eliminação.

Mas a gente tinha uma ideia bem clara do que queríamos fazer: “Eu vou tocar com minha guitarra ‘Blue’ [o primeiro instrumento de Armstrong, uma Fender Stratocaster que ele ganhou de presente de Natal aos 11 anos]. O Mike vai ter o melhor som de baixo. Eu quero usar um amplificador. É tudo o que a gente precisa”. E foi assim que acabamos fazendo o disco.

Vocês gravaram na cidade de vocês, Berkeley, mas em um estúdio grande, o Fantasy. Foi um passo grande em relação aos discos anteriores. Você sentiu que pertencia a um lugar como aquele?

O estúdio com certeza tinha aquela vibe setentista, tudo em mogno, madeira para todo lado. A gente visitou os arquivos e vimos as fitas master dos discos do Creedence Clearwater Revival. Mas a gente se sentiu bem lá. Nosso primeiro disco [39/Smooth, de 1990] custou US$ 700 para ser feito. Kerplunk! custou US$ 1200. “Vamos gravar o mais rápido que pudermos – porque não temos escolha.” [risos]. Dessa vez, eu aprendi a conseguir os melhores sons, os timbres da guitarra. Consegui gastar mais tempo com os vocais. Eu amei a experiência.

Já estava tudo escrito e pronto para ser tocado quando entraram no estúdio?

Eu morava em um lugar na esquina das avenidas Ashby e Telegraph em Berkeley. Tinha uma sala que dividíamos com outra banda, a East Bay Weed Company, e havia outras pessoas conhecidas no andar de cima. A casa inteira era comunitária. E a gente ensaiava todos os dias.

Quando voltamos da turnê do Kerplunk!, eu tinha um gravador de quatro canais. Eu ficava mexendo nele, fazendo demos, só eu tocando. Fiz “She”, “Sassafras Roots”, “Pulling Teeth” e “F.O.D.” desse jeito. Isso ajudou a criar a sonoridade básica do disco. Eu gravava uma música, e se eu não tivesse uma ponte pra ela, eu simplesmente tocava outro verso. E aí eu mostrava as músicas para o Mike e o Tré.

Qual foi a primeira música que vocês tocaram no primeiro dia no estúdio?

Acho que foi a [faixa de abertura] “Burnout”. Estávamos ansiosos, parecíamos crianças na doceria. Mas o Mike e o Tré estavam bem focados. Esse é o disco em que estávamos mais afiados. A gente estava pronto. Não queríamos ser uma daquelas bandas que fica empacada no estúdio. A gente ouviu várias histórias horríveis de gravadoras reclamando com bandas e muito dinheiro desperdiçado: “Isso está errado! Façam de novo!”. E a gente pensava: “Foda-se, vamos gravar e terminar logo esse negócio”.

O que você estava aprendendo sobre si mesmo como compositor à medida em que escrevia e gravava as músicas de Dookie? “Longview,” “Basket Case,” “When I Come Around” e “She” tocaram no rádio, eram os grandes momentos dos shows. O que o Green Day começou a fazer não era apenas tocar rápido – era criar todo um impacto duradouro.

Para mim, foi importante ter uma opinião – ser um indivíduo. Havia muita choradeira no rock naquela época. Nós somos extrovertidos por natureza, então foi isso o que apareceu nas músicas. Nós sabíamos que estamos entrando para um grupo de bandas das quais não gostávamos [risos]. Era importante para nós sermos nós mesmos, seja o que for, e ter uma atitude irresponsável sobre tudo. Foda-se – a vida é bem boba.

Mas não havia nada bobo em letras como as de “Basket Case” [sobre os ataques de pânico de Armstrong], “When I Come Around” [sobre a relação com a futura esposa, Adrienne] e “F.O.D.” [sigla de “Fuck Off and Die”]. Elas sugerem que o cara daquelas músicas não estava tão feliz quanto o cara que estava gravando o disco.

Eu acho que sim, a começar pela primeira frase do disco – “I declare I don’t care no more” [eu declaro que não me importo mais, de “Burnout”]. Eu andava muito chapado. É uma sensação deprimente. Você procura por alguém que consiga perceber sua insanidade. “F.O.D”, era sobre ver alguém em particular e querer surrar essa pessoa. Eu dou risada disso agora, mas eram sentimentos verdadeiros. As coisas eram tão doidas. Estávamos em um selo independente, era confortável. Agora, de várias maneiras, eu me sentia como se tivesse botado fogo em casa.

“Basket Case” se tornou o hino nacional dos derrotados [risos]. Mas falar que é uma música sobre ataques de pânico é limitador. Ela é sobre estar em total estado de confusão mental. Uma música como “American Idiot”, eu interpreto assim: “Ok, o mundo está um caos, as pessoas estão sendo assassinadas, não dá para compreender um mundo desses. Você se sente uma vítima. “Basket Case” é a mesma coisa.

Por que você mudou o gênero do narrador de “Basket Case” a partir do terceiro verso? “A prostituta” em questão na verdade é “ele”.

Eu queria me desafiar e seja lá quem estivesse ouvindo a música. Também foi uma questão de olhar para o mundo e dizer: “O negócio não é tão preto e branco como você pensa. Não é a prostituta do tempo do seu avô – ou talvez fosse”. Esse disco resvala muito na questão da bissexualidade.

Isso é especialmente claro em “Coming Clean”. Ela começa com a frase “Seventeen and strung out on confusion”. Você tinha 17 quando a escreveu?

Não. Podia ter sido qualquer número. Era uma música sobre eu me questionando. Existem esses sentimentos que você pode ter sobre o mesmo sexo e o sexo oposto, especialmente morando em Berkeley e São Francisco naquele tempo. As pessoas estão demonstrando o que estão sentindo: gay, bissexual, transgênero, o que for. E isso inicia algo na sociedade que se torna mais aceitável. Agora temos o casamento gay sendo reconhecido.

Você chegou a alguma conclusão através dessa música sobre sua sexualidade? Ou você estava apenas interessado nessas questões?

Acho que é um processo de descoberta. Eu estava disposto a tentar qualquer coisa [risos]. Mas eu me casei com Adrienne um ano depois disso.

E o seu primeiro filho nasceu em 1995.

Isso foi doido. Dookie saiu em fevereiro [de 1994]. Eu me casei em julho. Eu era muito impulsivo nessa época. Acho que o comportamento impulsivo existia para neutralizar o caos da minha vida.

Você acha que foi um erro batizar o primeiro grande álbum de vocês de “excremento”? (“Dookie” é uma gíria para fezes) Vou ser honesto: no começo foi difícil para eu superar essa coisa juvenil até finalmente conseguir apreciar as composições do disco.

Acho que muitos passaram por isso, apesar de que muita gente curtiu. É claro que era uma coisa de maconheiro. Foi mesmo. A gente estava fumando muita erva. “Ei, cara, imagine como seria engraçado se…”

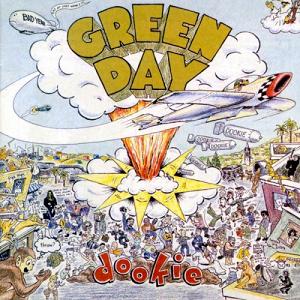

Mas eu estava pensando naquele disco do Sonic Youth, o Goo. Quando demos o nome do disco ao [ilustrador ] Richie Bucher, ele falou: “Ok”. Quando ele nos mostrou o desenho, era um monte de cachorros jogando merda por toda Berkeley [risos]. Sei lá, cara. Foi um daqueles momentos de impulso. E a gente estava tipo “foda-se!”.

Realmente, a ilustração era ótima para uma capa de CD, cheia de piadas.

Dá para encontrar o Angus Young [do AC/DC] ali, e a mulher da capa do primeiro disco do Black Sabbath.

Eu gosto especialmente do cão jogando um balde de merda na mulher, que reclama “oh, meu latté”. Foi uma alfinetada nos yuppies que assolavam a cena punk e radical de Berkeley.

Tem um monte de coisas locais ali. Tem um cara que costumava correr pela cidade – ele está no desenho. Tem também o fotografo do 924 Gilman Street [o clube punk onde o Green Day tocou vários shows no começo da carreira].

Isso dá a entender que apesar de toda crítica que vocês receberam da comunidade punk-hardcore por terem assinado com uma grande gravadora, o primeiro disco de vocês não foi tão distante assim de suas raízes ideais underground.

Qualquer coisa que tenham dito sobre nós – eu não os culpo, seja o fanzine Maximum RockNRoll ou qualquer pessoa. Muita coisa aconteceu em 20 anos. Eles precisam mudar também. Eles precisam ser responsáveis pelas merdas que fazem. Tudo o que eu posso fazer é me responsabilizar pelas merdas que eu faço, aconteça o que acontecer. As opiniões deles… A maioria das pessoas nem pensa mais daquele jeito. E eu não posso culpar uma pessoa de 15 anos para sempre.