Netflix investe em terror com a produção de Hemlock Grove

Série criada como conteúdo original para o site de streaming tem respaldo do respeitável Eli Roth, mas peca ao misturar elementos demais

Stella

Crítica realizada a partir dos três primeiros episódios, que foram liberados para a imprensa

É fácil compreender a lógica por trás da decisão da Netflix de dar seu próximo passo dentro do labirinto que é produzir programação original em direção ao terror. Hemlock Grove alude a vampiros, tem lobisomens, jovens colegiais e todo o clima de mistério e esquisitice que já compôs cidades de interior como Twin Peaks e Bon Temps (Louisiana), de True Blood. Ou seja, todos os elementos com selo de garantia de sucesso. E, ainda, somados ao estofo artístico de um dos nomes mais proeminentes do terror dos últimos tempos, Eli Roth, de O Albergue, Cabana do Inferno e queridinho de Quentin Tarantino. Roth assina a produção executiva e a direção do piloto do programa, que chega à Netflix nesta sexta, 19, com todos os 13 episódios disponibilizados de uma só vez.

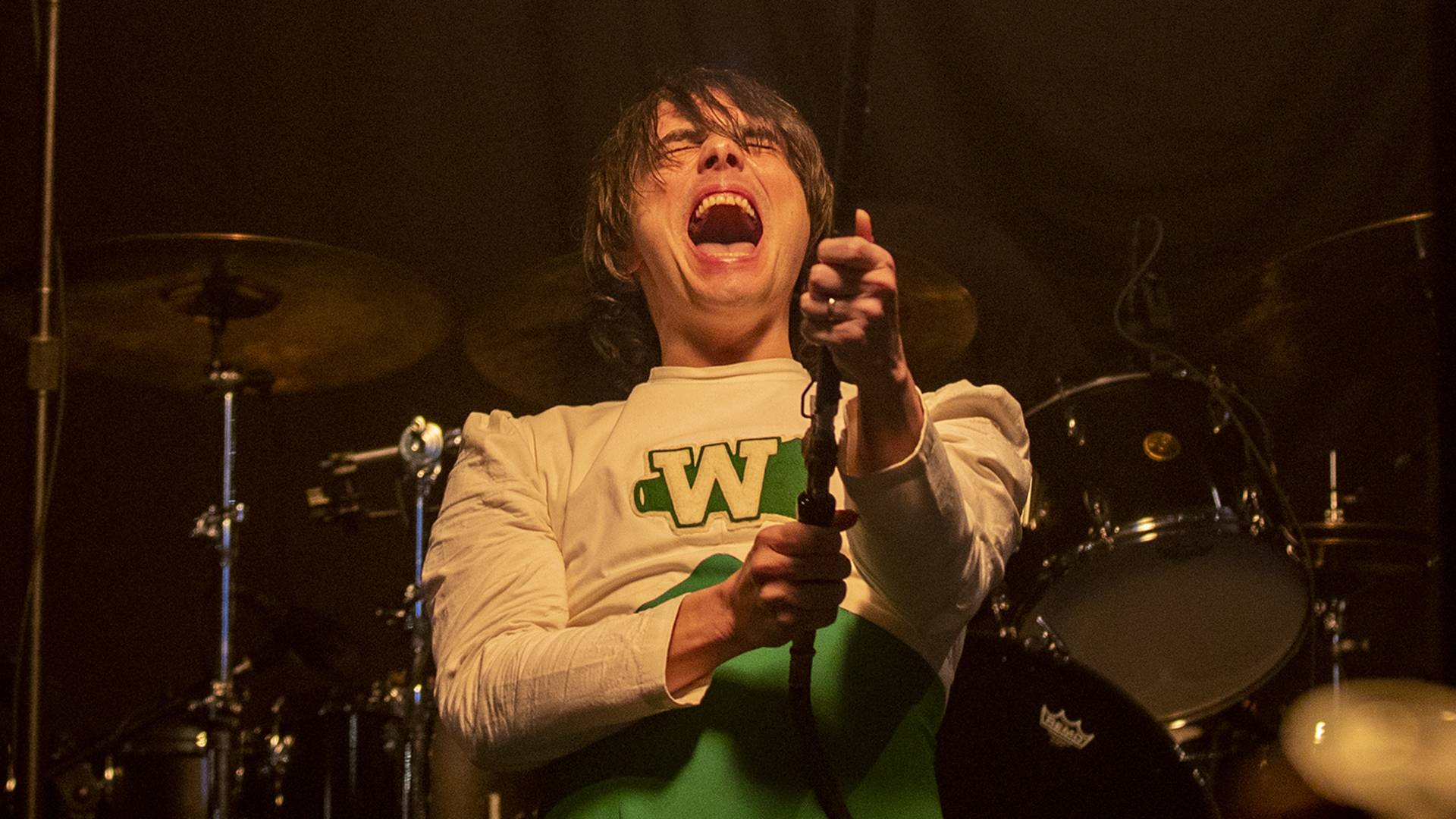

A Netflix tem acertado em cheio até agora com público e crítica, conseguindo associar seu nome a estrelas de pedigree. Para citar alguns, há David Fincher e Kevin Spacey em House of Cards e Steven Van Zandt, um ex-The Sopranos, no papel de mafioso em Lilyhammer. Isso sem falar no milagre de ter ressuscitado a saudosa Arrested Development. Mas tem algo fora do lugar em Hemlock Grove. A trama, com base no aclamado livro de Brian McGreevy, tem como cenário a pequena e fictícia cidade da Pensilvânia que intitula as obras. E, como premissa, o abalo sofrido com a morte brutal de uma jovem local, aparentemente atacada pro uma criatura não humana (pelo menos completamente). Isso acontece assim que se mudam para a cidade Peter (Landon Liboiron) e sua mãe Linda (Lili Taylor), de uma família de ciganos. Logo, Peter passa a ser um dos principais suspeitos, ao lado de Roman (Bill Skarsgård, que aparece na foto e é irmão de Alexander Skarsgård, o Eric de True Blood), filho da família rica e (mais) problemática da cidade. O elenco ainda tem nomes como Famke Janssen (a Jean Grey de X-Men) e Dougray Scott (Missão Impossível 2).

Não dá para saber com certeza com apenas três episódios, mas o problema parece estar na adaptação dos diálogos e da construção da estrutura narrativa para a TV. A proposta te intriga, mas aí as falas soam abstratas na boca dos atores (alguns ótimos, outros protocolares), só têm sentido totalmente quando o diálogo vem carregado de clichês. O ritmo lento da parece ser ideal para um formato exatamente oposto ao da série. Contemplativa, morosa, ela contradiz a possibilidade de “assistir em maratona” que a Netflix favorece ao subir todos os episódios de uma vez. Ao mesmo tempo, são tantas tramas e elementos que parece que a proposta era abranger todo tipo de terror, nem que seja um pouquinho. Tem cientista maluco, uma menina que acredita ter engravidado de um anjo, os já citados vampiros e lobisomens, uma matrona sexy, misteriosa e perigosa (Janssen, que está ótima) e uma espécie de garota-aberração que lembra o Tropeço, de A Família Addams: alta, desajeitada, meio torta, mas com o detalhe extra de sofrer alguma mutação que faz dela muda e radioativa. O fato de ela se chamar Shelley, contudo, faz pensar que a homenagem é, na verdade, a Frankenstein (criado por Mary Shelley). Isso tudo sem contar a presença de dramas adolescentes e a parte investigativa, que somam características de outros tipos de série à atração.

Dito isso, há de se admirar a qualidade gráfica e sonora que coloca novamente a Netflix no nível de canais a cabo como AMC ou HBO. Visualmente, a série é caprichada e Nathan Barr, que faz a trilha de True Blood e colabora há anos com Roth, criou uma sonoridade musical perfeitinha para casar com o clima peculiar da pequena Hemlock Grove e seus habitantes fantásticos.