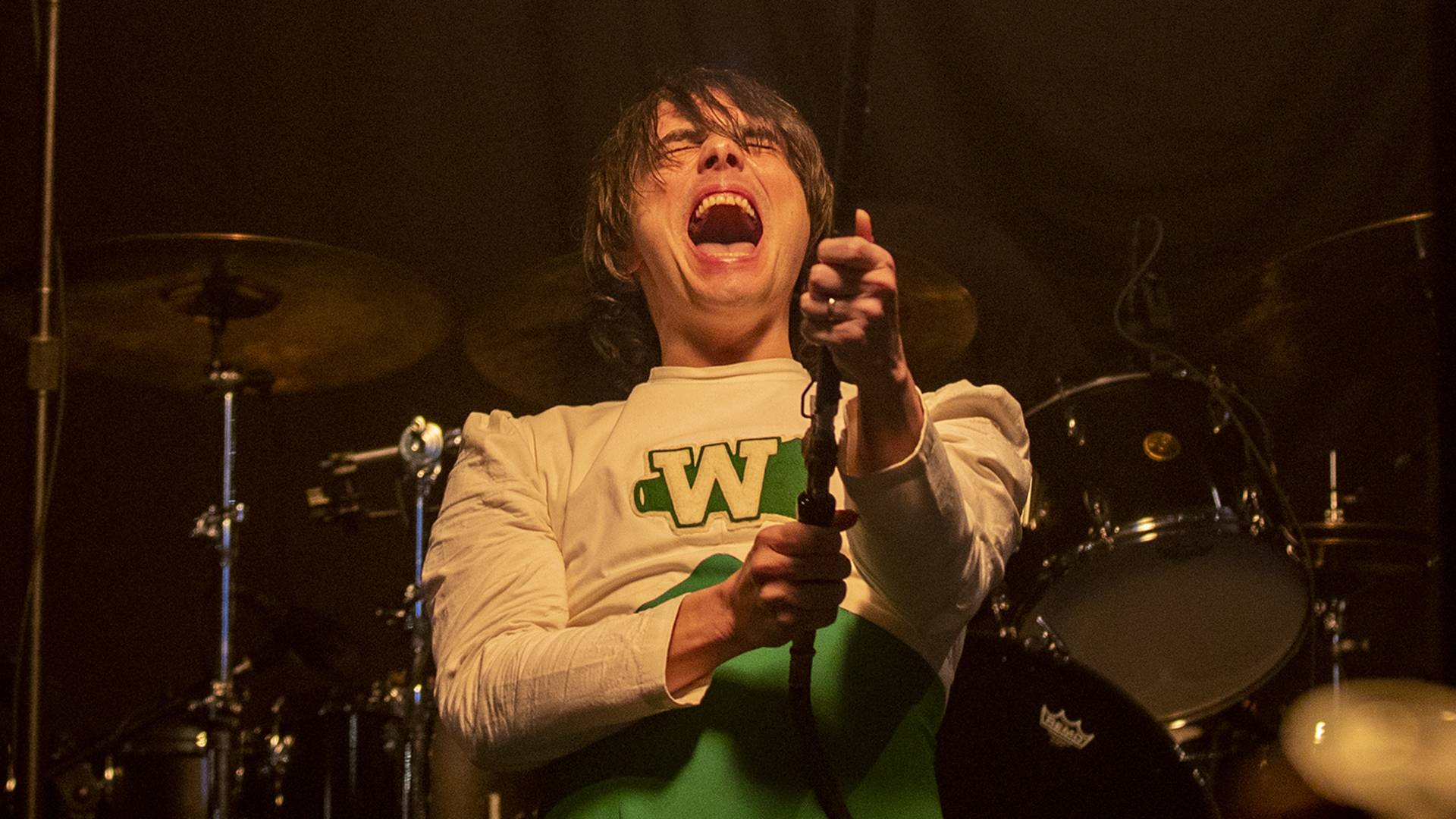

Lollapalooza 2013: “O Red Hot Chili Peppers fez com que soássemos melhor”, diz tecladista do Foals

Edwin Congreave acredita que a turnê com a banda californiana, que passou pelo Brasil em 2011, ajudou a redefinir o som do trabalho que será mostrado no Lollapalooza brasileiro

Pedro Antunes

“Eu tenho uma memória horrível”, confessa o tímido e contido tecladista e backing vocal Edwin Congreave, do Foals, banda que se apresenta pela terceira vez no Brasil, neste domingo, 31, no Lollapalooza, com um novo disco na bagagem, Holy Fire (Warner Music). Ele, educado, busca uma justificativa para lembrar-se tão pouco das apresentações em solo brasileiro, em 2008, no festival Planeta Terra, e há dois anos, abrindo para o Red Hot Chili Peppers. “Sou péssimo para lembrar-me de pessoas, nomes, telefones”, diz.

Leia textos das edições anteriores da Rolling Stone Brasil – na íntegra e gratuitamente!

Vir ao país pela terceira vez em cinco anos diz muito sobre a identidade da banda de Oxford, na Inglaterra, e sobre aonde eles querem chegar. Em cada uma das apresentações, eles tinham um disco lançado recentemente para mostrar, mas o Foals é definitivamente uma banda para se apreciar ao vivo. Não que Holy Fire, lançado em fevereiro, seja desagradável – pelo contrário, eles soam melhor a cada álbum, desde Antidotes, de 2008 -, mas são as apresentações que moldam o som do grupo. Incansáveis, eles entraram em turnê que segue com 60 shows, contando a apresentação desta quarta-feira, 28, no Royal Albert Hall, em Londres, até o dia 28 de julho, no festival japonês Fuji Rock Festival. Só então eles terão duas semanas de folga.

“Na nossa última passagem [em 2011], abríamos para o Red Hot Chili Peppers, em grandes estádios e arena. Era sempre a mesma equipe, com bastidores semelhantes e com o público a 70 metros de distância”, justifica-se Edwin à Rolling Stone Brasil por telefone, de Lille, na França. “Mas eu me lembro de uma coisa [risos]. Naquela turnê, nosso baixista Walter [Gervers[ estava com intoxicação alimentar e bastante doente. Na Argentina, ele não pode tocar. Então, ele melhorou e se apresentou em São Paulo. Foi um retorno triunfal”, diz.

Das pequenas casas de show para os estádios

Aquela turnê tocando em arenas e para um público que não estava ali necessariamente para vê-los ajudou o grupo amadurecer, no palco e internamente, como banda. “Tocar em estádios é tão desafiador que nossa música ganhou mais fluência”, avalia ele. “Acredito que pudesse haver fãs do Chili Peppers que gostassem do nosso som também. Mas não conseguíamos saber disso com muita certeza. Quando se é uma banda de apoio de um grupo como eles, você precisa se provar todas as noites. A plateia não dá a mínima para quem você é, literalmente. É psicologicamente difícil saber que não éramos ninguém para eles e fazer com que nossas músicas soassem interessantes para esse público a 70 metros de distância.”

Holy Fire reflete aquela turnê como um espelho, trazendo canções mais expansivas e poderosas. “Neste disco, temos músicas que poderiam soar melhor, temos vocais melhores. E nós nos conhecemos melhor também. O Red Hot Chili Peppers fez com que soássemos melhor”, completa o tecladista.

Impossível deixar de imaginar, contudo, como eles soariam em um ambiente que não fosse tão amplo, com numa casa de shows fechada e menor. “Uma casa pequena já seria difícil para gente, porque precisamos de um palco grande o suficiente para todo o nosso equipamento”, diz ele, que considera as casas de médio porte, com capacidade para mil pessoas ou um pouco mais, o ideal para eles. “Acho que Antidotes funcionava bem em lugares menores, hoje já é um pouco mais difícil. Mas festivais, como o Lollapalooza, são bastante desafiadores. O novo disco, por ser tão eclético, tem canções que funcionam bem em diferentes lugares”.

Do novo álbum, por exemplo, “My Number” é mais pop e solar. “Gostamos de colocá-la no início dos shows”, diz. Mas Holy Fire cresce justamente com as pancadas de “Inhaler” e “Providence”, densas e pesadas, como um frio, cinza e chuvoso amanhecer na capital inglesa. “São essas duas, por exemplo, que se adaptaram melhor ao show ao vivo”.

O grupo, também formado por Yannis Philippakis (voz e guitarra), Jack Bevan (bateria), Jimmy Smith (guitarra) e Gervers (baixo), saiu daquele math rock e partiu para um dance punk sombrio. “Acho que se fôssemos ao Brasil com mais frequência vocês conseguiriam perceber essas alterações de forma mais gradual”, avalia o tecladista. “Evoluímos rapidamente como banda”, diz.

Influência do ambiente

Curiosamente, cada disco do grupo foi concebido em um ambiente diferente – o que talvez possa justificar a alteração de sonoridade nestes três lançamentos. “Esse é um ponto interessante”, diz ele, questionado sobre o quanto o ambiente influencia no trabalho de criação deles. Antidotes, por exemplo, foi gravado em Nova York, com Dave Sitek, produtor e membro do TV on the Radio. “Não tínhamos visitado Nova York tantas vezes. Tudo era muito novo para a gente. E Sitek é uma espécie de rei do Brooklyn”, diz.

O segundo álbum, Total Life Forever, de 2010, foi gravado em Gotemburgo, na Suécia. “Mal conseguimos sair do estúdio. Não tínhamos amigos na cidade e o tempo estava terrível”, diz ele. Mas o álbum pode evidenciar justamente este período de clausura? “Sim, é por isso que se trata de um disco mais sério”, reflete o músico. “Ficamos por um período de oito semanas trancados no estúdio”.

Para Holy Fire, a banda se dirigiu para a Austrália por algumas semanas, para reunir ideias. O álbum, em si, foi gravado em Londres. “Dois de nós ainda moram em Oxford, o resto se mudou para Londres. Estávamos em casa”, diz. “Fica evidente que estávamos mais relaxados”

O Foals já pouco lembra o grupo surgido no fim dos anos 2000 e que disputou, em 2010, o Mercury Prize com Laura Marling (com o disco I Speak Because I Can), Mumford And Sons (Sigh No More) e foi vencido pelo The xx (xx). E eles querem ser mais. Algo evidente na figura do vocalista falastrão Yannis. Depois de anunciado que a reunião Stone Roses seria headliner no festival californiano Coachella, para o qual o Foals também está escalado, por exemplo, ele disparou, ao The Daily Star, sua indignação. “Estou cansado de ver bandas dos anos 90 como atrações principais, elas não significam nada para mim”.

Edwin, mais britânico e polido que o colega, ri da citação. “Ele sempre diz coisas engraçadas”, disse. “Eu realmente não discordo dele. A diferença, eu acho, é que não me importo tanto. Não costumo ir a festivais. É preciso de bandas que vendam ingressos. Assim é o capitalismo. Há uma diferença muito grande na venda de ingressos de bandas que iniciaram agora para aquelas com 20 ou 30 anos de estrada. Talvez seja porque os jovens estão fazendo mais música eletrônica, ou hip-hop, não sei dizer. Mas eu sou um grande fã do Stone Roses e estou contente em tocar no Coachella com eles. Se aparecer uma banda que, em cinco anos, já está vendendo milhões de discos, ela será headliner. Mas esses grupos não aparecem”, diz.

A evolução da banda evidencia-se também no crescimento de Edwin como músico. Seu papel, nos discos, cresce a cada novo lançamento. Ele entrou no grupo em 2006 praticamente sem saber tocar: Yannis achava que seria bom para o som do Foals que houvesse algum integrante fã de música eletrônica alemã. Ao mesmo tempo em que os teclados e sintetizadores de Edwin ganham mais espaço na sonoridade da banda, ele prepara os primeiros trabalhos solo. Em agosto, lançou o selo Deep Shit Records, ao lado do baterista do Friendly Fires Jack Savidge. Através dele, Edwin liberou a sua primeira faixa, o house “Heal”. Ele planeja mais, mas não por enquanto. “Tenho algumas outras músicas, mas não é o momento, ainda. Talvez depois que terminar a divulgação do novo disco, fazer os festivais”, diz, lembrando que a prioridade é o Foals. “Sabe, estamos tocando muito.”

Foals no Lollapalooza

Dia 31, domingo, às 15h15

Palco Butantã